求人情報を見ていると、「裁量労働制」や「フレックスタイム制」という言葉をよく目にします。両方とも自分で働く時間を自由に決めることができるようなイメージを持つかもしれません。しかし、「裁量労働制」と「フレックスタイム制」は全く異なる制度です。今回は「裁量労働制」と「フレックスタイム制」について解説します。

ある特定の業務について、「実労働時間にかかわらず、一定時間労働したものとみなす」とするみなし労働制度です。業務の進め方や時間配分についての多くの決定権が労働者側に認められています。

裁量労働制の対象となる労働者は、技術開発や企画業務などの一定の成果を求められる職種であることが多いです。これらは、実労働時間によって業務に成果を計ることが難し職種である点で共通しています。

さらに裁量労働制は、対象業務が専門業務型と企画業務型に分かれます。

専門業務型は、指揮命令下での業務遂行が困難とされる、高度な専門性を要する19の業務に限定されています。弁護士などの士業関係や情報処理システムの分析・設計者などが該当します。

企画業務型は、企画、立案、調査及び分析を行う業務が対象です。事業運営上重要な決定が行われる企業の本社の勤務者が対象です。

裁量労働制のメリットは、仕事に費やす時間や進め方が文字通り自分の裁量で決めることができる点です。成果さえ上げれば、いつ働くかは自由です。

しかし、「みなし労働時間」を超えて働いたとしても残業代はでません。とにかく成果を出すことが第一だからです。

ただし、裁量労働制でも雇用契約でみなし労働時間が1日8時間(法定労働時間以上)になっている場合には時間外労働として扱われるため注意が必要です。

例えば、みなし労働時間が1日9時間の場合は、1時間分の時間外労働として残業代がでます。

会社側から見れば、出退勤時間を指定できないため社内での打ち合わせや連携がとりづらいというデメリットがあります。

フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度です。労働者が生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことを目的として導入されました。

また、通常の勤務形態では、1日の法定労働時間が決められていますが、フレックスタイム制の場合、清算期間内で総労働時間が定められます。

しかし、総労働時間が1ヶ月の法定労働時間を超えることは認められません。

フレックスタイム制を取り入れているほとんどの会社は、コアタイムとフレキシブルタイムに勤務時間を分けています。

コアタイムとは必ず出社していなければならない時間をいいます。フレキシブルタイムはその時間内であれば、出勤・退勤が自由です。

メリット・デメリットは会社、労働者側の双方から見る必要があります。

労働基準法では、労働時間は1日8時間以内、1週間40時間内と定めています。1日の労働時間が8時間を超えると会社は残業代を払わなければなりません。これは、1週間の労働時間が40時間を超えなくても免れません。

フレックスタイム制を導入すれば、1日の労働時間が8時間を超えた日があっても精算期間内の別の日の労働時間を短縮することで残業代が発生しなくなり人件費の削減が可能です。

これが会社にとっては最大のメリットでしょう。

また、多様な働き方を認めることで優秀な人材を確保することができることもメリットでしょう。

一方労働者側から見た場合、通勤ラッシュを避けられる、退勤後のプライベートの時間を充実させることができるなどワークライフバランスを重視した働き方ができるというメリットがあります。

当然のことながら、出退勤時間がバラバラなので社内のコミュニケーションは取りづらくなります。フレキシブルタイムの時間帯に何か打ち合わせをしたくても対応ができなくなります。それが、取引先との関係に及ぶものであれば顧客満足度に影響を与えることもあるでしょう。

一方労働者側にするとコアタイムに会議が集中してしまい、一番大事な顧客対応や営業活動がおろそかになりかえって業務効率が落ちるということもあり得ます。

先に書いたように、裁量労働制は実際の労働時間を計るのではなくあらかじめ定められた労働時間を働いたものとみなす制度です。

この点が実労働時間を計るフレックス労働制とは大きく異なります。

両者は似ているようで実は全く違う制度です。

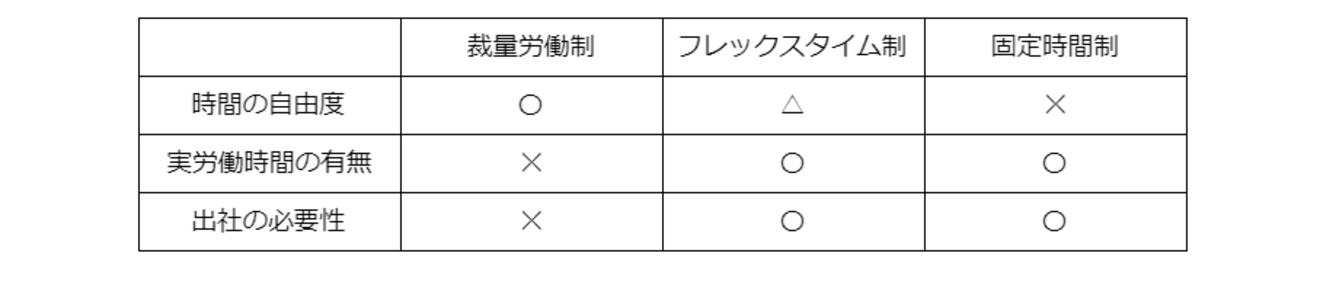

裁量労働制とフレックスタイム制の比較

フレックスタイム制は出退勤が自由になるだけで、その他は固定時間制と大きな違いはありません。しかし、裁量労働制の場合は出社の必要もありません。

全体的な自由度でいえば、裁量労働制が圧倒的に他に勝ります。

その代わりに「みなし労働時間」を超えて働いたとしても残業代はでません。

日本の企業は、働き方改革や少子高齢化社会による働き手の不足により、多様な勤務形態を認める方向にあります。同時に労働者も新しく導入される制度をよく知り、自分のライフスタイルに合わせてかつ生産性のある働き方を要求されます。労使双方がベストな働き方を探る動きがしばらく続きそうです。