税理士試験は非常に難易度が高い試験であることがよく知られています。税理士試験は長い期間にわたって勉強することになりますが、簿財にまずは合格する必要があります。そこで、この記事では、税理士試験における簿財の難易度について説明した上で、簿財の試験に合格するためのポイントについてわかりやすく解説します。

簿記論は税理士試験の一つであり、必須科目に位置づけられています。つまり、簿記論は試験合格には必ず取らなければならない科目なのです。税理士試験を受けるにあたり、簿記論を最初に受験することが一般的でしょう。

試験については、企業などが日々の事業活動で発生する取引を、一定のルールに基づいて記録・集計するルールについての知識を問われる内容となっています。

そんな簿記論の難易度について、合格率と勉強時間の観点から見ていきましょう。

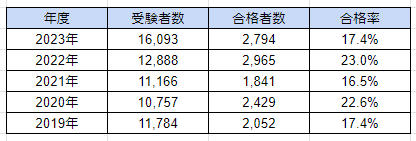

簿記論の合格率は下表の通りです。

こちらを見ていただければ分かるように、ブレはあるものの簿記論の合格率は20%前後となっています。簿記論は受験資格が無いため、誰でも受けることができます。その中で5人に1人程度が合格するということなので、あまりにも難しいという印象を持つ方は少ないかもしれません。

しかし、簿記論の試験に一度落ちた人や日商簿記2級など他の会計資格を保有している人も受験者に含まれることを考えると、初学者の合格率はより低くなっていることが考えられます。

また、どのくらいの勉強をして臨んでいる受験生が多いのかについても、難易度を左右するポイントとなります。次でそんな簿記論の合格に必要な勉強時間について見ていきましょう。

簿記論の勉強時間は、平均で400~500時間とされています。働きながら勉強する場合だと1日2~3時間の勉強が目安になるので、半年間で取得可能という計算になります。税理士試験は5科目の取得が必要ですので、そのうちの1科目と考えると難易度は高いと言えるでしょう。

なお、日商簿記2級などを取得している場合は、試験範囲の一部が重複しているため平均より少ない時間で合格可能です。一方で、1回目の試験で不合格となってしまった場合は、翌年も勉強することになるため、その分の勉強時間が上乗せされることになります。

財務諸表論についても、税理士試験の必須科目とされています。そのため、簿記論とともに税理士試験合格者は全て取得している科目です。簿記論合格後、もしくは簿記論と同じタイミングで受験するケースが一般的です。

試験については、企業の経営状況や財産の状況を表したものである財務諸表の作り方やその理論について問われる内容となっています。

そんな財務諸表論の難易度についても、合格率および勉強時間を見ていきましょう。

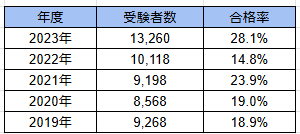

財務諸表論の合格率は下表の通りです。

財務諸表論についても波は大きいですが、簿記論と同じく20%前後が平均値です。こちらも簿記論と同様に受験資格はないため、合格率だけでみると簿記論と財務諸表論の難易度は同程度といえます。強いて言うのであれば、簿記論に合格してから財務諸表論を目指すケースが一定数あるため、どちらかと言えば財務諸表論の方が難しいかもしれません。

では勉強時間については同でしょうか?

財務諸表論は450~600時間ほどとされています。簿記論に比べると、やや多いことになります。場合によっては1年弱の勉強が必要であり、一般的な資格に比べても難易度が高いといえるでしょう。

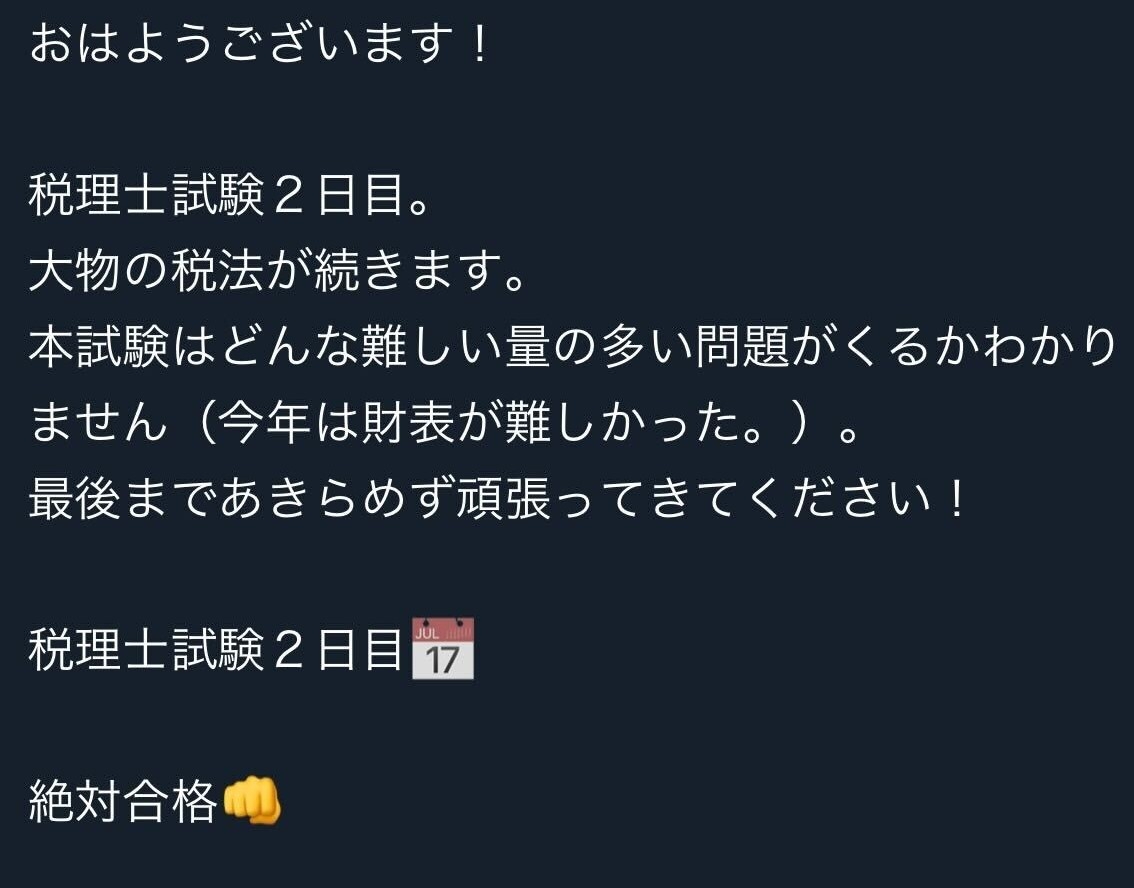

2024年8月6日に税理士試験の第1日程として、簿記論と財務諸表論の試験がありました。そんな中で特に財務諸表論が難しかったという声が多かったので、実際の声を見ていきましょう。

このように、財務諸表論で苦戦したという声がX(旧Twitter)で多く見つかりました。財務諸表論は、税理士試験の科目の中で比較的合格率が高いほうであり、そのギャップから多くの受験生が苦しめられたのではないかと考えられます。

今回の財務諸表論では、計算問題のボリュームが普段よりも多かったことから、解き終わらない受験生が多く、難化したという声が多く上がりました。

また、このような声も多くあり、財務諸表論は例年に比べ、分量だけでなく実際の問題の難易度も上がったことは間違いありません。こういった今までより多い分量だったり、出題傾向が違ったりといった問題は、どの受験生も同じように感じています。そのため、これから試験合格に向けて勉強をする人は、ゆとりをもって合格できるようにできるだけ早くから勉強に取り掛かりましょう。

下記は税理士試験の各科目の合格率の令和5年度および6年度分を記載したものです。

出典:令和6年度(第74回)税理士試験結果|国税庁HP

これを見ると他の科目とそこまで合格率が変わらないように見えます。ただ先述したように、ほとんどの方が簿記論と財務諸表論の合格を最初に目指します。

そのため、そのほかの科目は簿財を取得した方が受けることが多く、そのような方の合格率が10%台ということなので、より難易度が高いと言えます。初学者が合格しようとすると、合格率はより低いということになるでしょう。

税理士試験合格を堅実に目指していくのであれば、やはり簿財から勉強していくのがよいでしょう。

結論から申し上げますと、簿記論の方が簿記1級よりも難しいといわれています。試験範囲でいうと、簿記論と簿記1級は8割がかぶっています。しかし、試験問題の難易度が高く、簿記1級取得者が簿記論を取得するために、最低でも200時間、多くて450時間もかかるといわれています。試験範囲がほとんどかぶっているのに、ここまでの勉強時間が必要ということだけでも、簿記論の方が難しいことが伝わると思います。

会計科目と税法科目では勉強方法が少し違ってきます。簿記論と財務諸表論に合格しても、税法科目でつまずいてしまう人が多いため、税理士になろうと思ったら、まずは簿財についてできるだけ早く合格しておくのがベストでしょう。簿財という2科目は関連性が高いことから、同じ年に同時に受験するという人も多いです。

簿記論は計算問題が出題されますが、計算にはスピードが求められます。本試験の問題をすべて計算できない年もあるほど、簿記論は問題量が多いからです。

一方で財務諸表論については、税理士試験のなかでも問題がパターン化されていることが多いので、簿記論よりも演習の成果が出やすい傾向にあります。そのため、まずはきちんと基礎的な問題を落とさずに得点できるようにしておくことが大切です。財務諸表論については計算問題だけではなく、理論の問題も出題されます。しかし、あくまで計算問題が中心なので、試験の半年前からまとめて覚え始めても試験には間に合うという合格者の声が多いです。簿財はとにかくスピーディに計算問題が解けることが合格の条件となるので、十分に時間をかけて問題のパターンを頭に入れておくことが勉強のポイントとなります。

簿記論と財務諸表論は関連性が高いため、両方一度に合格を目指す方もよくいらっしゃいます。しかし、どちらもボリュームが多いため、まずは片方からといった方も多いのではないでしょうか。そういった方は、簿記論→財務諸表論といった流れで勉強することをオススメします。簿記論は日々の会計処理が主な試験内容で、財務諸表論は簿記論で行った会計処理を踏まえて財務諸表を作成する内容が問われます。財務諸表論が簿記論の範囲を基盤とした試験範囲となっているので、先に簿記論を勉強した方が効率よく勉強が進められます。

税理士試験の合格を目指す人たちにとって、簿記論も財務諸表論も欠かすことはできません。どちらも必修科目として定められているためです。

簿財では計算問題だけではなく、理論問題も出題されますが、まずは計算問題をスピーディーに解答できるようにしなければなりません。問題の解答スピードを上げるためには、過去問に時間をかけて取り組み、問題の回答パターンを頭に入れておかなければなりません。簿財の計算問題や理論問題は膨大な範囲のなかから出題されることになるので、十分に試験勉強の時間を確保する必要があります。

効率的に勉強するためには、大原やTACのような大手予備校などに通うことも視野に入れておく必要があります。予備校に通う最大のメリットは、試験問題に直結する問題演習を大量に行えることです。

このトレーニングを通じて、徹底的に問題のパターンを身体が覚えるまで身に付けていきます。税理士試験は独学で合格することも可能ですが、社会人など、時間がないなかで効率的に勉強をしたいという人にとっては、予備校はとても心強い味方になってくれるでしょう。膨大な試験範囲をきちんとカバーすることを前提として、まずは計画を立て環境を整えて、勉強に取り組むことが大切です。

また、数年前に発売された参考書を独学用に買ったら新しい法律に対応していない内容だった、というのはよくある話です。そういった最新のルールに沿った勉強が常にできるというのも大きなメリットといえます。

同じく勉強を効率よく進めるために、通信講座を活用するのもオススメです。予備校と違ってスマホ一つで講義を受けられるだけでなく好きな時間に視聴できることから、働きながら合格を目指す方をはじめとしたスキマ時間を活用したい方に向いています。

簿記論と財務諸表論をセットにした講座を提供しているケースもあるので、まとめて勉強したいという方にもオススメです。

【関連リンク】

簿記論と財務諸表論の合格を目指すなら、スタディングの税理士試験講座がオススメです。ぜひご検討ください。

税理士試験講座の詳細はこちら

税理士試験の勉強をしている方の中には、学生や働かずに受験勉強に専念している方がいる一方で、社会人として働きながら勉強している方も多くいらっしゃいます。ただ、上述したような予備校や専門学校などに通って勉強できる環境が、全ての職場にあるわけではありません。また、簿記論および財務諸表論だけでも1,000時間程度の勉強が必要とも言われているため、残業などで働いている場合は合格までの時間がかかってしまうでしょう。

そんな中で、税理士事務所や税理士法人はスタッフの税理士資格取得を応援する環境が整っている傾向にあります。今回は、その中でも税理士試験を勉強しながら働きやすいオススメの税理士法人として、税理士法人G-Crewをご紹介させて頂きます。

税理士法人G-Crewは東京都渋谷区にある税理士法人です。令和元年(2019年)に設立され、顧問先も成長企業が多く、税務・会計業務サービスの他にも、各種コンサルティング、IPOや内部監査の支援サービス、経理アウトソーシング、資金調達、M&Aに関する特殊業務など幅広い業務を行っています。

税理士試験勉強をする方の中には、時間に融通を利かせて専門学校に通いたいという方も多いと思いますが、税理士法人G-Crewはフレックス制度の導入を近々行う予定であるため、仕事終わりに通学を検討している方にも働きやすい環境といえます。また、みなし残業ではないため、効率よく働いて残業時間を最小限にすることも可能です。試験前休暇制度があり、実際に在籍している科目合格者が少ない残業時間で仕事と勉強を両立していることからも、その働きやすさがお分かりいただけるのではないでしょうか?

税理士法人G-Crewについて詳しい会社案内を確認されたい方は、以下より事務所様のサイトをご覧ください。

税理士法人G-Crew│HP

ご紹介したように、簿記論や財務諸表論は税理士試験科目の中では易しめではあるものの、会計系の資格の中では難易度が高いという位置付けになります。初めて会計の勉強をするという方にとってはハードルが高く、1年で合格できないことも珍しくないでしょう。

そんな初学者にオススメなのが、日商簿記2級の勉強に舵を切ることです。税理士資格に比べれば活かせる範囲は限られてきますが、日商簿記2級でも税理士事務所や経理への転職では一定の評価をされやすいです。必須資格として設定されている求人も多いため、税理士試験の勉強で心が折れてしまったとしても、諦めずに日商簿記を目指してみるのはいかがでしょうか?

今回は税理士試験の中でも最初に受験する方が多い科目である、簿記論と財務諸表論についてその難易度や合格するためのポイント、勉強をしながら働きやすい職場などについて紹介しました。試験勉強中の方にとって、税理士取得までは長い道のりにはなりますが、1科目ずつ階段を昇るように着実に合格していきましょう。

転職でキャリアアップに資格を活かそうとしている方でしたら、一部科目を持っている段階でも非常に市場価値は高いです。ご紹介した税理士法人G-Crewのような勉強と仕事が両立しやすい職場に転職して、残りの科目の勉強をしていくのも良いでしょう。