弁護士は高収入だという世間的なイメージとは裏腹に年収が年々減少しているというのが現実です。

実際に思っていたよりも年収が低く、不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、タイプ別の弁護士のリアルな年収事情と共に、年収が減少している理由や年収アップを狙う方法をご紹介します!

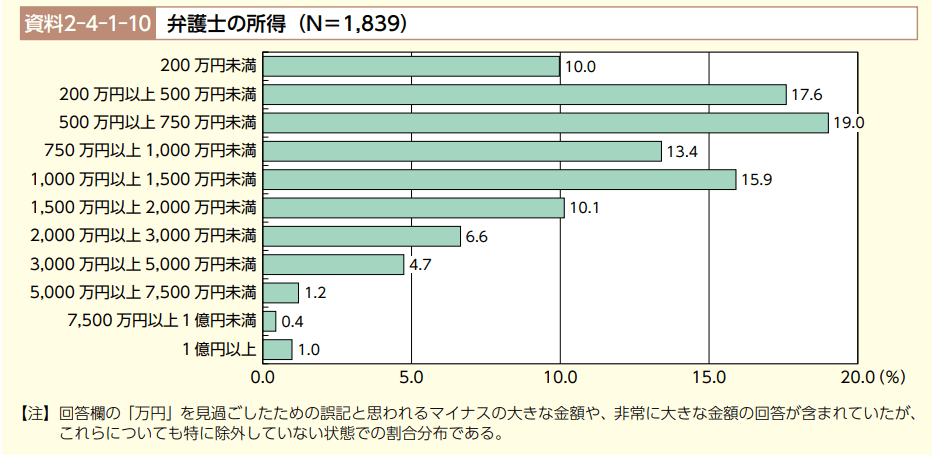

日本弁護士連合会が行っている調査によると、2022年時点での弁護士全体の平均年収は約1,022万円、中央値は約800万円とされています。この数字を見ると、日本の平均年収と比較しても弁護士の年収は高いと言えるでしょう。

出典:日本弁護士連合会「弁護士白書2023年版」

一方で、上のグラフからも見て取れるように、所得が200万円未満という回答も10%を占めており、弁護士の年収は非常に幅が広いというのが現実です。これは主に経験年数や所属している事務所の規模、勤務形態によっても大きく左右されるため、タイプ別の年収の違いをより詳しく見ていきましょう。

| 経験年数 | 平均所得 |

中央値

|

|---|---|---|

| 5年未満(71~74期) | 351万円 |

300万円

|

| 5年以上10年未満(66~70期) | 685万円 |

650万円

|

| 10年以上15年未満(61~65期) | 989万円 |

860万円

|

| 15年以上20年未満(56~60期) | 1,252万円 |

1,100万円

|

| 20年以上25年未満(51~55期) | 1,692万円 |

1,215万円

|

| 25年以上30年未満(46~50期) | 1,298万円 |

1,000万円

|

| 30年以上35年未満(41~45期) | 908万円 |

695万円

|

| 35年以上(1~40期) | 734万円 |

459万円

|

出典:日本弁護士連合会「弁護士白書2023年版」

弁護士の年収は経験年数により大きく左右されます。弁護士は10年目を目途に大きく年収が伸びやすい傾向にあり、15年目を超えるタイミングでは平均年収が約1,252万円、中央値は1,000万円を超えています。また、弁護士には定年がなく、経験年数に応じてスキルや知識を積むことでより高単価の案件を扱えるようになり、段階的に年収を上げることが可能です。

ちなみに、弁護士の初任給は500万円前後と、通常の大学新卒の初任給と比較するとやや高いですが、司法試験合格者の平均年齢が28歳前後であることを考えると、年齢に対しては物足りないと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

性別による違いはどうでしょうか。厚生労働省による平成30年賃金構造基本統計調査では男性の平均年収が約1,595万円、女性の平均年収が約733万円という結果が出ています。女性の場合、出産や育児による業務量や就労時間への影響も少なからず考えられます。

しかし、令和3年に行われた賃金構造基本統計調査では、男性弁護士の平均年収が約970万円、女性弁護士の平均年収が約879万円となっており、性別による差はなくなりつつあると言えるかもしれません。

一般企業での就職と同様に、所属する事務所の規模によっても年収は左右されます。

一般的に、大手法律事務所や外資系法律事務所は高単価な案件を扱うことが多いため、安定して高い収入を得ることが期待できます。特に四大法律事務所(西村あさひ法律事務所、アンダーソン・毛利・友常法律事務所、長島・大野・常松法律事務所、森・濱田松本法律事務所)と呼ばれる法律事務所では、入所時から年収1,000万円を超え、パートナーになることで数千万円~億超えも可能と言われています。もちろん、その分高度なスキルや高い専門性が求められますが、高収入を目指す方やハードな環境に身を置いてバリバリ働きたい方にはおすすめです。

前章から経験年数や性別、事務所規模によって年収が変化することがお分かりいただけたかと思いますが、実は年収を左右するのはこれらだけではありません。特に年収に大きく影響してくるのが、勤務形態です。一口に弁護士と言っても、近年では様々な働き方があります。

弁護士で働き方に悩んでいる方や、これから弁護士を目指される方はぜひ参考にしてみてください。

勤務弁護士とは法律事務所に所属する弁護士のことを指し、事務所経営に携わらずに実務を主に担当するアソシエイト弁護士と、共同経営者や役員として事務所経営に参画するパートナー弁護士に分類されます。

アソシエイト弁護士は、修習を終えた新人弁護士のファーストステップとして選ばれることが多く、入所から10年程度はアソシエイト弁護士としての勤務となることが多いです。年次が上がって経験を積むことで年収が徐々に上がり、一般的な給与レンジとしては年収500~1,000万円程と言われていますが、前述にもあるように都市部の大手事務所だと年収1,000万円を超えるケースもあり、事務所規模に左右されるところも多いようです。

パートナー弁護士は、案件の責任者やアソシエイト弁護士のマネジメントを行い、事務所の経営判断にも関わります。アソシエイト弁護士は、大手事務所内で10年程の実務経験を積んだ後に事務所内で昇格するか、中小事務所で経験を積んだ上で独立し、共同経営者としてパートナー弁護士になるかの、大きく2パターンのキャリアパスがあります。事務所経営に携わり、個人の案件を扱うようになるため給与レンジは幅広く、年収数千万円から事務所規模によっては億を超えることもあります。

開業弁護士はその名の通り、独立して自身で法律事務所を開業した弁護士のことを指します。開業弁護士の年収は案件の数や単価によって決まるため、案件がなければ収入が全くないということもあり得ますし、案件が多ければ年収数千万~1億以上など、かなりの高収入も狙えます。

弁護士として十分に経験を積み、個人で自由に働きたい方や、さらなる高収入を狙いたい方、自身の案件量がダイレクトに収入に反映されることにやりがいを感じる方には、非常に魅力的な働き方かもしれません。

インハウスローヤーは、一般企業に社員として所属し、社内法務やコンプライアンス業務を担う弁護士を指します。主に契約書の確認や社内規定の整備、上場や規模拡大を目指す企業であればM&AやIPOに関する法務支援等も行います。近年、コンプライアンス強化への意識が高まりつつあるため、コンプライアンス意識の高い大手企業や成長中の企業でインハウスローヤーの需要が高くなる傾向にあります。

年収としては750万~1,250万円が最も多い給与レンジとなっており、法律事務所に所属しているアソシエイト弁護士と近しい給与レンジとなっています。

インハウスローヤーの特徴として、ワークライフバランスの取りやすさと給与の安定性があります。前述した2種類の勤務形態と比較して、年収が大きく跳ね上がるといったことは起きづらくなりますが、その分激務と言われる弁護士業界の中でも比較的労働時間が短く、働きやすさや安定を求める方の中にはインハウスローヤーを希望する方も増えています。

また、年収が大きく跳ね上がりづらいとは言いつつも、役員に就任するなどで1,000万円を大幅に超える年収を得ているインハウスローヤーも存在しているため、高収入を目指すことも不可能ではないでしょう。

出典:日本組織内弁護士協会「企業内弁護士に関するアンケート集計結果」

<関連記事>

ここまで、様々な分類ごとに弁護士のリアルな年収事情についてお伝えしましたが、弁護士全体としての年収は近年減少傾向にあると言われています。ではなぜ、弁護士の年収が下がっているのでしょうか?その原因は大きく2つあります。

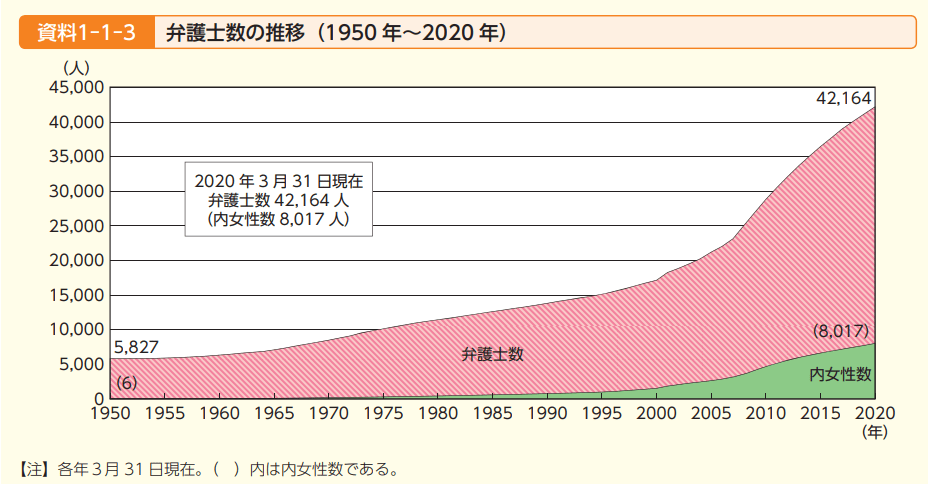

まず1つ目に挙げられるのが弁護士の増加です。

1999年から司法制度改革が始まったことで司法試験の合格者数が増加し、弁護士の数が過去10年~15年ほどの間に急増しました。それにより弁護士の就職が買い手市場となってしまい、法律事務所や企業への就職難易度が上がってしまっています。また、弁護士には前述の通り定年がないため、引退する弁護士が多くないことも試験合格者数の増加と併せて弁護士数増加の原因となっています。

弁護士の増加に伴い案件の取り合いになってしまうことで、案件獲得の難易度が高まり、結果的に弁護士1人当たりの収入減少を引き起こしてしまっているというのが現実です。

出典:日本弁護士連合会「弁護士白書 2020年版」

弁護士数が増加傾向にある一方で、訴訟件数は停滞傾向にあります。実際に法務省が公開しているデータによると、司法制度改革が開始した1999年(平成11年)で、地方裁判所、簡易裁判所、少額訴訟での民事事件の新件受付数が、それぞれ142,272件、302,690件、10,027件であるのに対し、2017年(平成29年)時点での新件受付数が、それぞれ146,678件、336,383件、10,041件と、間の2009年で一度増加したものの、1999年からほとんど横ばいで訴訟件数が推移しています。

| 1999年(平成11年) | 2017年(平成29年) | |

|---|---|---|

| 地裁新受 | 142,272件 |

146,678件

|

| 簡易新受 | 302,690件 |

336,383件

|

少額新受 | 10,027件 |

10,041件

|

つまり、前述の通り訴訟件数が変わらないのに対して弁護士の数が急増していることで、案件の取り合いとなってしまい、1人当たりの収入が減少することとなり、弁護士全体の平均年収減少につながっているのが現実です。

出典:民事第一審通常訴訟 事件類型別の新受・既済事件数の推移

せっかく苦労して試験や実務をこなしてきたのに、弁護士の現実は厳しいと言われて不安になってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?では、弁護士として年収を上げるためには何をすればよいのでしょうか?前述の内容も含めて4つの選択肢をご紹介します。

まず1つ目は独立して自身の法律事務所を開業することです。

これは勤務形態別の年収をご紹介した際にもお伝えしましたが、個人で案件を獲得できれば、その案件数によって収入が青天井になるため、ガンガン年収を上げたい場合は1番の近道と言えるでしょう。しかし、逆に言えば案件を獲得できなければ収益が入らないため、安定して収入を得るためには十分な経験や開業に向けた準備が必要と言えます。

独立開業にも近いですが、営業力や専門性を高めることで他の弁護士との差別化を図り、個人での案件を増やすことで収益を上げる方法です。特に専門分野を作ることで、その分野を専門としている事務所への転職や、専門性を高めたことによる個人のブランド力向上につながり、個人での案件獲得に有利になります。

前述にもあったように、四大法律事務所のような大手法律事務所では高い年収が期待できます。しかし、高収入が狙える事務所は当然人気も高く、転職する際の倍率も高くなっています。そのため、大手事務所への転職をお考えの際は、その時点でのご自身の経験やスキルをいかにアピールできるかがポイントとなります。

一言で年収を上げると言っても、激務に追われて私生活を犠牲にしてしまっては元も子もありません。そんな中でインハウスローヤーへの転職は、おすすめのキャリアパスの1つです。前述の通り、インハウスローヤーは一般的に法律事務所に所属するよりも勤務時間が短く、ワークライフバランスを重視しながら、法律事務所勤務と同等の年収を安定的に得ることができます。また、扱う案件が通常の訴訟案件とは異なるため、弁護士の増加による訴訟案件の取り合い競争から逃れることが出来るのも、魅力の1つと言えるでしょう。

⇩⇩資格を活かした転職をお考えの方はこちら⇩⇩

「弁護士は高収入」という世間的なイメージの通り、弁護士は働き方や経験年数次第では非常に高い年収を得ることが出来る職業です。しかし、近年の弁護士数の増加や案件数の停滞により、過去に比べて年収アップの難易度が上がってしまっているのも事実です。そんな中でも高収入を狙うためには、現在の働き方を見直し、様々な選択肢に目を向けてみる必要があるかもしれません。

そこで、現在のご自身の状況や希望条件に合った転職活動を実現させるためにも、転職エージェントの活用をご検討してみてはいかがでしょうか?

ヒュープロは士業・管理部門に特化しており、業界特化の特徴を活かした書類添削や面接対策を通して、ご希望にマッチした職場への内定に導きます。

まずはご相談から、お待ちしております。

<関連記事>