税理士は、税の専門家として納税者が自らの所得を計算し、納税額を算出する申告納税制度の推進の役割を担う専門家です。そんな税理士を名乗るために、税理士試験に合格するのはもちろんですが、他にもいくつかの手順を踏む必要があります。本記事では、税理士になるまでの流れについて、分かりやすくご紹介します。

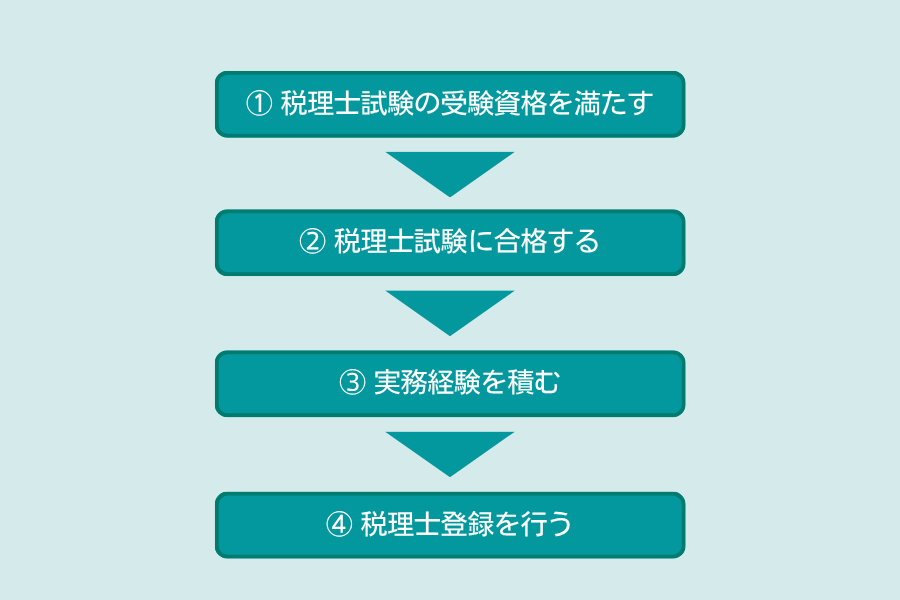

冒頭でお伝えした通り、税理士試験に合格したからと言って、すぐに税理士を名乗ることはできません。

正式に税理士として名乗るためには、具体的に以下のような流れを踏む必要があります。

1つずつ必要なステップを見てみましょう。

税理士試験の受験資格は、2023年(令和5年)の第73回試験から緩和されました。

高校生や大学1・2年生の場合は日商簿記1級を所持していなければならない等の受験資格がありましたが、簿記論および財務諸表論は誰でも受験可能、税法科目は法律・経済分野以外を履修した大学生や卒業生でも受験ができるようになったのが、大きな変更点と言えます。

受験資格については、「学識」「資格」「職歴」の3つに大きく分けられ、どれか一つでも該当すればクリアしたことになります。

それぞれの受験資格については後述します。

受験資格を満たした上で、税理士試験の合格を目指します。

税理士試験の難易度は高く、合格するのに4,000時間ほどの勉強が必要とされています。合格率も決して高い数字ではありませんので、万全の準備をして試験に臨まなくてはなりません。

税理士試験の難易度についても後述します。

税理士試験に合格した後は、税理士として登録するための要件である「2年間の実務経験」を積む必要があります。ただし、試験合格前に実務経験をしている場合は、合格後に再度実務経験を積む必要はありません。

そのため、税理士事務所や会計事務所で実務経験を積みながら資格の合格を目指すことで、効率よく税理士を目指すことができます。

【関連記事】

税理士試験合格および2年の実務経験をクリアしたら、税理士登録の申請書類を各地域の税理士会に提出する必要があります。

申請が受理され日本税理士会連合会の税理士名簿に登録されれば、晴れて税理士を名乗ることができます。

税理士を目指すなら、まずは税理士試験の合格を目指す必要があります。税理士試験の合格に向けて、試験概要や受験資格、難易度を把握しておきましょう。

税理士試験は通常、年に1度、毎年8月上旬~中旬のうち3日間で行われます。

試験の申し込みは、例年4月に開始され、5月に締切となり、その期間は3週間ほどとなっています。比較的短い期間の中で申し込みする必要があるため、注意しましょう。各年の日程については国税庁ホームページで公開されますので、ご自身が受験される際は必ず事前にチェックしましょう。

申し込み方法としては、受付開始日の数週間前から締切日にかけて交付される申込用紙を入手し、申込用紙に必要事項の記入および顔写真を添付の上、必要な書類を同封して国税局(沖縄の方は沖縄国税事務所)に「書留」もしくは「簡易書留」にて郵送することで申し込みが可能です。

申込用紙の入手は、各国税局(および沖縄国税事務所)に直接受け取りに行く、もしくは郵送で請求することを選択できます。ただし、直接受け取りに行く場合は、平日の午前9時から午後5時の間でしか受け取れない点に注意しなければなりません。また、郵送の場合は送付の期限が交付期間よりも短いため、特に平日に受け取りに行くことができないという方は期限を把握しておきましょう。

申し込みに必要な書類は下記3点です。

【関連記事】

前述したように、税理士試験の受験資格は学識・資格・職歴によるものがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

学識による受験資格には、以下が該当します。①~⑤のいずれかを充たせば、税理士試験を受験できます。

資格による受験資格には、以下が該当します。

特に日商簿記検定1級については、税理士試験の必須科目である簿記論の試験範囲と重複する部分もあるため、資格取得による受験資格取得をする人が多いです。

職歴による受験資格には、以下が該当します。

税理士試験の受験資格について、注意点や緩和された要因などについては、以下の記事にて詳しく解説しておりますので、併せてご覧ください。

税理士試験は難関国家試験の一つとされることもあるなど、決して簡単に合格できるとはいえない試験です。先述したように、合格には4,000時間の勉強が必要とされており、仕事をせずに勉強に専念したとしても1年での合格はかなり難しいとされています。

また、独学で勉強を進めるのもあまり現実的ではなく、数十万~100万円程度の費用をかけて専門学校や資格学校・通信講座を利用して合格を目指すのが一般的です。

さらに試験の合格率を見てみましょう。

2024年の結果をみてみると、5科目合格を意味する官報合格者は578人で、受験者全体の約1.6%、一部科目合格者を含めると5,762人で約16.6%でした。

このことからも、合格までの道のりが長く険しいことがお分かりいただけるかと思います。

税理士試験の難易度について、以下の記事も併せてご参照ください。

【関連記事】

税理士試験の難易度について

税理士試験の勉強時間について

税理士試験の勉強方法について

2023年税理士試験の結果について

結論からお伝えすると、どのような学歴の方でも税理士になることは可能です。しかし、前述の通り、受験資格に「学識」があるため、大学や専門学校で特定の科目を学習していることでスムーズに税理士を目指すことができます。

また、大学院で特定の条件を満たすことで受験科目を免除されることも可能ですので、大学に進学することで税理士試験を有利に運ぶことができるという利点があります。

税理士を目指すなら、どこの大学でも良いという訳ではなく、税務や会計の専門知識を深く学べる大学を選ぶことが重要です。以下の5つの大学は、税理士試験の科目免除制度が利用できたり、会計・税務に特化したカリキュラムが充実していることで知られています。

慶應義塾大学の商学部では、会計学や税務に関する高度な知識を学べるカリキュラムが整っています。また、OB・OGネットワークが強く、大手税理士法人や会計事務所への就職にも有利です。

早稲田大学の商学部や社会科学部では、税法や会計学を体系的に学べます。また、税理士試験の一部科目免除が可能な大学院もあり、税理士を目指す学生にとって魅力的な選択肢です。

明治大学は、会計・税務分野に力を入れており、特に商学部では公認会計士や税理士を目指す学生向けの講座が充実しています。税理士試験の科目免除ができる大学院も併設されています。

中央大学は、法律と会計の両方に強みを持つ大学で、税務に関する知識を深めるには最適です。商学部では、会計士・税理士を目指す学生向けの専門プログラムが用意されています。

専修大学は、会計教育に力を入れており、税理士試験の合格者を多数輩出しています。特に、税理士試験の科目免除が受けられる大学院があるため、スムーズに資格取得を目指せます。

税理士を目指すなら、会計・税務の教育が充実している大学を選ぶことが重要です。さらに、大学院での科目免除制度を活用することで、効率よく資格取得を目指せます。自分の学びたい分野や将来のキャリアプランに合わせて、最適な大学を選びましょう。

前述で、大学院で特定の条件を満たすことで科目の免除が可能ということをお伝えしましたが、日中働いている社会人の方は大学院への通学が困難です。それでも何とかして大学院で学びたいという方には、通信制の大学院という選択肢があります。

実は、通信制でも科目免除の条件を満たせる大学院が1校だけ存在します。それは、東亜大学通信制大学院です。

東亜大学通信制大学院で税法に関する研究を行い、修士論文を提出して博士前期課程を修了すれば、税法科目2科目の免除申請が可能です。

もし科目免除の恩恵を受けたいという方は、是非一度検討してみてください。

よく「高卒だと税理士になれないのではないか」と心配される方がいらっしゃいますが、決してそんなことはなく、前述の通りどのような学歴の方でも税理士を目指すことが可能です。なぜなら、受験資格は学歴(学識)以外でも満たすことができるからです。

また合格率で見ても、2023年試験の一部科目平均合格率が21.7%であったのに対して、高卒(旧中卒も含む)の合格率は23.8%でした。このことからも、高卒から税理士を目指すことは現実的に可能といえます。

学識以外の場合、資格・職歴のいずれかで受験資格を満たす必要がありますが、資格の場合、日商簿記1級または全経簿記検定上級の合格が必要となります。記事冒頭でもご紹介しましたが、特に日商簿記1級は税理士試験と重複する内容が多く含まれているため、資格取得による条件クリアを目指す人が多いです。

しかし、高卒で既に社会人として働いている方で税理士へのキャリアチェンジを目指したい場合、働きながらの資格取得は簡単ではないでしょう。特に日商簿記1級は2級・3級と比較しても難易度が格段に高く、合格率は10%前後となっています。それに加えて日商簿記1級の勉強時間は最低でも1,000時間は必要と言われており、社会人にとっては勉強時間の確保が大きな課題となるでしょう。また、「税理士の資格試験を受験するために難易度の高い資格を取得する」というところに、抵抗を感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

そのような、社会人で税理士を目指す方には、職歴による受験資格のクリアを目指すのがオススメです。

冒頭でもご説明したように、税理士になるには税理士試験の合格とは別で2年の実務経験が必要になります。職歴での受験資格も2年の実務経験であるため、どちらの条件もまとめてクリアできます。また、実務経験を積みながら資格の勉強をすることで、より知識が定着しやすいというメリットもあるため、高卒の中でも特に社会人の方は職歴による受験資格のクリアを検討してみることもオススメです。

《関連記事》

結論から申し上げると主婦でも税理士になることは可能です。

税理士の資格取得には特別な学歴や年齢の制限がないので、主婦の方でも十分に目指すことができます。

税理士は主婦にとって魅力的な資格の一つです!

隙間時間で少しずつ勉強を進めていき、子育てや家事と両立しながら資格取得を目指しましょう。

主婦が税理士を目指すメリットは下記になります。

開業すれば自分の好きな働き方を選択できるようになり、在宅ワークも可能です。子育てしながらでも働くことができます。

一度取得すれば、結婚・出産後でもキャリアを築ける。

企業や会計事務所でパート勤務しながら経験を積める。

独立すれば高収入も可能。パートでも時給が高め。

税理士は主婦でもなれるものの、育休中などに受ける場合などは特に周囲からの協力なども必要不可欠になります。そこで、税理士を目指す際に押さえておくと良いポイントをお伝えします。

独学・オンライン講座・専門学校などを活用しながら勉強

試験勉強には時間がかかるため、家族と相談してサポートを受ける

パートやアルバイトで会計事務所での経験を積むと、試験合格後にスムーズに仕事を始められる

前述でもお伝えしましたが、社会人として働きながら税理士を目指す場合、勉強時間の確保が課題となるため、計画的に取り組む必要があります。

特に税理士試験は「簿記論」「財務諸表論」「税法科目(3科目)」の計5科目に合格する必要があり、合格に必要な勉強時間は、1科目あたり300時間~500時間(合計で約4,000時間)必要とされています。つまり、5科目を一気に合格することは非常に困難なため、科目合格制度を利用して、計画的に5科目合格を目指しましょう。スケジュールとしては、1年に1~2科目ずつ合格し、数年かけて合格を目指すことが一般的です。科目合格の有効期限はないので、働きながらでも自分のタイミングで5科目合格を目指すことができます。

前述でもお伝えしたように、社会人であれば、税理士事務所や会計事務所で実務経験を積みながら資格勉強を進めるのが特にオススメです。最近は資格取得を応援してくれる事務所も多く、試験勉強のために勤務時間を調整してくれたり、試験に必要な費用を負担してくれる事務所もあります。そのため、税理士を目指す社会人にとっての課題である勉強時間の確保もしやすく、税理士としての先輩が多い環境で働くことで相談がしやすくなるなど、メリットが非常に多いです。また、資格取得に伴う奨励金を出してくれる事務所などもあるため、試験に対するモチベーションにも繋がります。

もちろん、税理士事務所や会計事務所ならどこでも良いというわけではありません。求人の中でも、特徴の部分で「資格取得応援制度あり」や、福利厚生の中に「試験費用負担」などの記載があるものを選ぶことがポイントです。

実際に弊社ヒュープロが取り扱っている12,000件以上の求人の中にも、資格取得を応援している事務所の求人が多数掲載されています。今回はその中から求人例を一つご紹介しますので、実務経験を積みながら試験勉強を進めたいという方は、求人選びの参考にしてみてください。

他の求人も見たいという方は下記からご覧いただけます。

資格取得応援制度のある求人

◆【税理士補助】税理士事務所でスキルアップしたい方必見!試験勉強応援!関わる方全員の夢の実現をお手伝いする税理士事務所

| 仕事内容 | 【業務内容】 税理士補助として、仕訳・入力・月次・年次決算業務、各種申告書作成業務、巡回監査業務等の一般的な税務・会計業務をご担当いただきます。内勤業務をお任せしますが、ご希望があれば巡回も可能です。 ◆法人顧問契約 ◆会社設立支援 ◆マーケティング業務 ◆コンサルティング業務 ◆個人確定申告作成業務 ◆相続税申告書作成業務 ◆資金調達 ◆確定申告支援 ◆相続対策 ほか |

| ポジション | 税理士補助 |

| 応募資格 | <業務経験> 【必須業務経験】 ○職種未経験者歓迎 【歓迎業務経験】 ○会計事務所経験 <資格> 【必須資格】 ◎日商簿記2級 |

| 給与 | 年収400〜550万円 |

《関連記事》

厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査によると、税理士の平均年収は約856万円ほどになっています。日本の平均年収は約440万円前後とされているので、単純計算だと税理士は平均の2倍近くの高水準であるといえます。

とは言え、これはあくまでも平均の数値であるため、働き方働く場所によって年収に大きな差がでます。より詳しくは下記の記事で解説しているので、気になる方は併せてご覧ください。

《関連記事》

税理士資格を取得すると様々なキャリアパスが開けます。独立して自分の事務所を構える道、会計事務所や税理士法人でキャリアを積む道、企業の経理や財務部門で働く道など、選択肢は豊富です。それぞれの働き方にはメリット・デメリットがあり、自分のライフスタイルやキャリアプランに合った道を選ぶことが大切です。

税理士資格を取得すると、自ら税理士事務所を開業することができます。独立の最大の魅力は、自分の裁量で仕事ができる点にあります。勤務税理士の場合、業務内容や収入が所属する事務所の方針に左右されますが、独立すればすべて自分で決定できるため、やりがいも大きいでしょう。

また、成功すれば高収入を得られる可能性もあります。特に近年は、クラウド会計ソフトやオンライン税務サービスを活用したIT税理士の需要が高まっており、うまくマーケティングをすれば全国のクライアントとつながることができます。

しかし、独立にはリスクも伴います。顧客を獲得するためには営業力が求められ、事務所の運営やスタッフの管理といった業務も発生します。また、開業にはある程度の資金が必要になるため、初期費用の準備や事業計画の策定が重要です。そのため、まずは税理士法人や会計事務所で経験を積み、ある程度の顧客基盤を作ってから独立するケースが一般的です。

詳しくは下記記事をご確認ください。

税理士資格を取得した後、多くの人が会計事務所や税理士法人で働き続ける道を選びます。特に、経験が浅い段階では、実務を通じてスキルを磨くことが重要です。税務申告や会計監査だけでなく、顧客とのコミュニケーション能力も求められるため、現場での経験が欠かせません。

税理士法人に勤務する場合、安定した収入を得ながらキャリアアップできるのがメリットです。大手税理士法人であれば、相続や国際税務など専門性の高い分野に携わることも可能です。将来的には、パートナー(共同経営者)として事務所の経営に関わる道もあります。

ただし、勤務税理士として働く場合、繁忙期の業務量が多くなることは避けられません。特に、確定申告や決算期には長時間労働が発生することが多く、ワークライフバランスの確保が課題となるケースもあります。そのため、事務所の方針や働き方を事前に確認し、自分に合った職場を選ぶことが大切です。

税理士資格を活かして、一般企業の経理・財務部門で働く道もあります。企業内税理士としての役割は、税務申告や決算業務だけでなく、節税対策や税務戦略の立案にも及びます。特に、大手企業や上場企業では、税務に精通した専門家が求められるため、税理士の資格が大きな武器になります。

企業勤務のメリットは、安定した給与や福利厚生を得られる点にあります。税理士事務所や会計事務所と比べると、業務の繁忙期が一定であり、ワークライフバランスを取りやすい傾向があります。また、企業によっては、財務部門からCFO(最高財務責任者)などの経営層へのキャリアアップも可能です。

一方で、企業内税理士として働く場合、一般的な税理士業務の範囲が限定されることがあります。法人税や消費税に関する業務が中心となるため、個人事業主や相続税関連の業務には関わる機会が少なくなります。そのため、将来的に独立を考えている場合は、企業内税理士の経験だけでは不十分となる可能性もあります。

税理士資格を活かして、コンサルティングファームに転職する道もあります。特に、国際税務やM&A税務の分野では、高度な専門知識を持つ税理士の需要が高まっています。大手コンサルティングファーム(PwC、EY、Deloitte、KPMGなど)では、税務アドバイザリー業務を担当し、国内外の企業に対して戦略的な税務提案を行うことが求められます。

コンサルティングファームで働くメリットは、高収入が期待できる点にあります。一般的な会計事務所や企業の経理職と比べると、給与水準が高く、実力次第では年収1,000万円以上も可能です。

ただし、コンサルタント職はハードワークになることが多く、プロジェクトごとに長時間労働が発生することもあります。また、高度な専門知識や英語力が求められるため、一定のスキルアップが必要です。

近年では、税理士としての知識を活かし、副業や情報発信を行う人も増えています。たとえば、資格学校の講師として受験生の指導を行ったり、税務関連の書籍やブログを執筆したりすることで、収入を得ることが可能です。YouTubeやSNSを活用して税務に関する情報を発信し、知名度を高める税理士も増えています。

副業のメリットは、自由な働き方ができる点にあります。本業と並行して収益を得られるため、リスクを抑えながらキャリアの幅を広げることができます。一方で、収益化には時間がかかることも多いため、根気よく取り組む姿勢が求められます。

税理士に向いている人の特徴を3つに絞ると、以下のようになります。

税理士は数字を扱う仕事であり、税務申告や会計処理では細かい計算やデータ確認が求められます。ミスを避けるために慎重さや正確性が重要です。数字に強く、正確に作業を進められる人は税理士に向いています。

税理士はクライアントと密接に関わる職業です。税務に関する複雑な内容を分かりやすく伝えたり、クライアントの問題を的確に把握して適切なアドバイスを提供するため、コミュニケーション能力が非常に重要です。

税法や会計基準は常に変わるため、税理士は最新の情報を学び続ける姿勢が求められます。新しい税制に適応するため、常に自己研鑽を怠らない人が税理士として成功しやすいです。

今回は税理士になる方法について解説しました。税理士になるための大まかな順序としては、まず受験資格を満たし、試験合格と2年間の実務を経験後に税理士登録をするという流れです。受験資格の満たし方は3種類ありますが、学識によるクリアが難しい方や社会人で働きながら科目合格を目指す方は、実務経験を積みながらの職歴によるクリアがオススメです。もし、資格応援をしてくれる事務所で働きながら試験勉強を効率よく進めたいという方は、是非一度ヒュープロへご相談ください。

税理士になるためはいくつかのステップがあり、試験の難易度も高い税理士ですが、登録できればキャリアにおける大きな強みとなるでしょう。

試験で一部科目だけでも合格して、税理士としてのキャリアを構築していきたいという方、転職活動をスムーズかつ楽に進めたいという方は、ぜひ士業・管理部門特化の転職エージェントであるヒュープロをご活用ください。税理士資格を活かせる希望条件にピッタリの職場をご紹介させていただきます。まずはご相談から、お待ちしております。

下記にて、税理士を目指す方におすすめのスクールをご紹介しておりますので、是非ご覧ください。

税理士が学べるおすすめスクールを紹介!スクールを選ぶときのポイントや注意点も解説