公認会計士を目指すか迷っている方の中には、「公認会計士になるのはやめとけ」という噂を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。これは本当なのでしょうか?今回は、難関国家資格の1つである公認会計士が、「やめとけ」と言われる理由や本当にやめておくべきなのか、公認会計士になるメリットも解説します。

会計監査の専門家として知名度の高い公認会計士を目指すにあたって、「やめとけ」という意見が出てくるのはなぜでしょうか?その理由は大きく分けて4つあります。

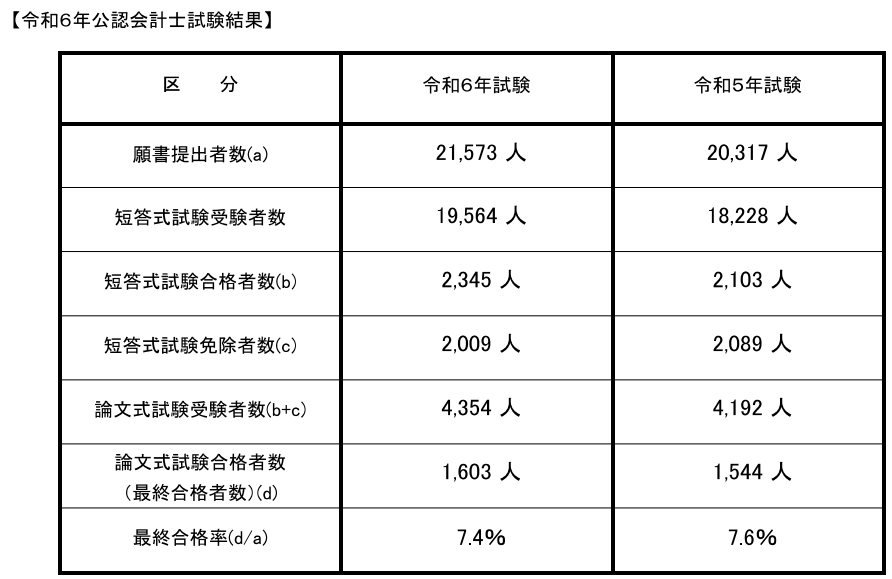

公認会計士が「やめとけ」と言われる理由で最も多いのが、資格の取得難易度の高さです。実際に、国家資格の中でも医師免許や弁護士資格とともに三大難関国家資格と呼ばれ、勉強時間も5,000時間程度は必要と言われています。ただし、いくら5,000時間勉強したからと言っても絶対に合格できるわけではありません。2024年(令和6年)の公認会計士試験の結果を見ても、願書提出者のうちの合格者の割合を示す最終合格率は7.4%となっています。

働きながら10年間勉強したり、仕事をせずに集中して勉強した人でも取得できない人が多くいるほどの難関資格のため、膨大な時間を勉強に費やして何の資格も得られずに挫折してしまう可能性も十分にあります。特に、仕事をせず勉強に集中して途中であきらめてしまうと、経歴に大きな空白期間ができてしまいます。そうなると、そこからの就職活動には非常に苦労することになります。

また、予備校の費用や受験料などの経済的な負担も大きく、働きながらでない場合、数年に渡ってこの費用を払い続けることは簡単ではありません。

このように、試験合格までのハードルが非常に高いことから、「やめとけ」という意見が多くなるようです。

公認会計士が「やめとけ」と言われるもう1つの大きな理由として、「公認会計士は激務である」というイメージが強いことが挙げられます。

公認会計士の仕事内容は監査業務がメインとなりますが、監査業務は一言で言うと、企業の決算資料を基に経営状況の健全性を細かくチェックする作業です。監査はクライアント企業にとって非常に重要な業務であるため、責任感や正確さが強く求められ、期限も決まっているためスピード感も求められます。

一般的に監査業務は年次決算後に行われますが、日本の企業の多くが3月に決算を迎えるため、4,5月にクライアントからの依頼が殺到します。その大量の依頼を期限内に完了しなければならないため、繁忙期は業務が集中しやすく、激務なイメージがついてしまうようです。

これは人によって感じ方が異なるため一概に肯定も否定もできませんが、一部の公認会計士からは「仕事が単調でつまらない」という意見も出ています。

公認会計士の業務内容として、監査業務以外にも納税書類の作成を行う税務業務や、企業の財務面におけるコンサルティング業務などがありますが、その中の税務業務が「つまらない」という意見の素になっているようです。確かにこれは非常に地道な作業ではあるため、人によって向き不向きが大きく分かれる業務かもしれませんが、逆を言えば、こういった地道な作業が得意な人にとっては天職にもなり得る要素です。

監査業務は、企業のミスや不正を未然に防ぐためにチェックをするため、「ありがたい」と感謝されることは勿論あるものの、時には嫌われ役に回ることもあります。

当然、監査は企業の成長や存続にあたって必要不可欠な業務であることは間違いないのですが、目の前のクライアントの担当者から謝意を伝えられることが多くはないため、モチベーションの低下ややりがいを感じづらいイメージがついてしまうようです。

ここまで「公認会計士はやめとけ」と言われる理由について解説しましたが、本当にやめておくべきなのでしょうか

前提として、どこから激務だと感じるのかは人によって異なるため、明確な答えをお伝えすることは難しいです。しかし、前述した通り、3月決算後の2,3ヶ月は繁忙期となり、残業や休日出勤がこの期間に増えやすい傾向は事実としてあります。

その一方で、近年は働き方改革が進んでいることもあり、過度な残業や出勤を強いる企業はほとんどありません。また、閑散期と呼ばれる期間もあることを踏まえると、1年平均の残業時間や年間休日は平均的であるといえます。

よって結論としては、「繁忙期はハードになりやすいが、年間を通して激務ではない」という結論になります。

確かに、企業の担当者から直接感謝を伝えられる機会は少ないかもしれません。

しかし公認会計士は、会社の存続や成長を妨げかねない異常に気付ける唯一の存在として、非常に厚い信頼を得られる職種です。万が一、監査で問題点が見つかった際には、改善策の提案を行うことで企業を危機から救うことができます。

直接感謝の言葉をもらえるかは分かりませんが、責任の重い重要な役割を担えることはやりがいに感じられるポイントなのではないでしょうか。

ネガティブな要素が全く無いとは言い切れない公認会計士ですが、なったことを後悔している方はごく一部のようです。むしろ、「なってよかった」と感じる方がほとんどです。

これはやはり、有資格者として働くメリットもたくさんある資格だからでしょう。

《関連記事》

公認会計士として働くメリットには、主に次の4点があります。

厚生労働省のHPによると公認会計士の平均年収は約746万円で、日本の平均年収である461万円に比べると、300万円ほど高いです。

この数字はあくまで平均の数値であるため、独立開業して間もなかったリ、定年を超え正規雇用でない方などは400万円ほどであることも考えられます。一方で、独立して高い実績をあげたり、監査法人でマネージャーなどの役職に就けば1,000万円以上の年収を稼ぐことも十分に可能です。

このように高年収と呼ばれるような金額を実現できるのは、公認会計士へのニーズの高さの表れといえるでしょう。

出典:職業情報提供サイト(日本版O-NET)

〈関連記事〉

公認会計士は独占業務である監査業務はもちろん、コンサルティング業務や企業の財務、税理士登録をして税務業務など、幅広くかつ専門的な業務を行うことができます。

資格取得の難易度が高い分、上記のような業務経験を積むことで、大幅なスキルアップも期待できるのです。

公認会計士は専門職というイメージが強く、働ける職場が限られていると思われがちですが、実はキャリアの選択肢が非常に多いのが魅力です。自身の希望に合わせて働く環境を選択できるのは大きなメリットといえます。公認会計士の代表的な就職先は以下の通りです。

監査法人とは公認会計士法に基づき、会計監査を行う法人のことです。

公認会計士の約9割ほどが監査法人に就職すると言われており、最も代表的な就職先と言えます。試験合格後に実務を積むために監査法人に就職し、そのままそこでキャリアを積んでいく方も多いようです。

クライアント企業の監査などが主な業務内容で、試験勉強の際に習得した知識を最も活かせる職場であることが、人気の理由です。

〈関連記事〉

企業の財務諸表作成や税務申告が主な仕事で、税制や会計基準が複雑化するのに対応し、企業の財務健全性を維持するためのアドバイスを提供します。特に、公認会計士としての経験をある程度積んでいる方は、CFOという財務のトップポジションに就くことも可能です。CFOは最高財務責任者とも呼ばれ、企業内の財務状況を分析し、経営戦略の立案に際して財務の観点から提案を行う、非常に重要な役職です。

また、上場準備中のベンチャー企業がCFOを募集していることが多く、資金調達に成功している企業のCFOに就任することで、年収1,000万円以上を実現できる可能性も十分にあり得ます。

後程、実際の求人例もご紹介します。

M&AアドバイザリーやM&A仲介会社は、M&Aの売り手企業や買い手企業に対してM&A業務のサポートを行います。M&A業界は公認会計士の資格取得を目指す方にあまり馴染みがないかもしれませんが、会計や監査の専門的な知識を必要とする業務も多く、実は公認会計士のニーズが高い業界なのです。詳しくは下記の関連記事をご覧ください。

〈関連記事〉

実は、公認会計士は税理士試験の全科目が免除されるため、税理士として登録することも可能です。会計事務所に就職した公認会計士は、クライアントからの税務相談に対するコンサルティングを行いながら、会計監査の面で問題が無いかのチェックも行えるため、唯一無二の活躍をすることができるのです。

企業や事務所に所属せず、公認会計士として独立するのも選択肢の一つです。公認会計士事務所として開業し、監査業務を請け負ったり、税理士登録を行って税務コンサルを行うというのが、よくある独立のケースです。公認会計士の独立について、詳しくは以下の関連記事にてご紹介しております。

〈関連記事〉

前述でもお伝えしたように、公認会計士は多くの企業にとって非常に重要度の高い役割を担っているため、社会的な信頼度が非常に高いです。また、公認会計士が行う監査業務は財務諸表の信憑性を保証する業務で、企業の健全な経営活動や投資家の保護に直結する業務であるため、他の職業と比較しても非常に重い社会的責任を負っています。

このことからも、社会的に高い地位や信頼を得ることができます。

公認会計士に向いている人の特徴としては、以下が挙げられます。

それぞれ見ていきましょう。

冒頭でもお伝えしたように公認会計士試験は非常に難関であり、合格までに少なくとも5,000時間程度の勉強が必要とされています。そのため、長期間に渡って試験勉強を継続する必要があり、1回落ちても再トライする粘り強さが必要です。生半可な気持ちでは到底目指せない資格ということです。

さらに資格取得後も、業務量が増加する繁忙期を乗り切る忍耐力が求められる職業です。

前述の通り、試験合格までに長期間の勉強が必要なため、勉強意欲の高い人が向いていると言えます。また、公認会計士は会計に関するスペシャリストであるため、当然数字をメインで扱うことになります。そのため、数字に強い人は勉強や実際の業務に対して感じる苦痛も少なく、向いていると言えるでしょう。

公認会計士試験は財務会計や管理会計・監査・企業法など、他の会計系の資格に比べて幅広い範囲の知識を習得しなければなりません。そして、それらの知識を活かして企業経営のコンサルティング業務も行います。それにより、必然的に会社経営に関する知識やスキルが身につくため、将来的に会社経営を行いたい方や、自分で会社経営を行わないにしても、経営に深く関わりたいという方にはオススメの職業です。

また、前述でご紹介したCFOなどは、実際に企業の内部に入って、その企業の中枢として直接経営に携わることができるため、「様々な企業の経営に外側から関わるのではなく、実際に内部の人間として経営に関わりたい」という方はCFOを目指してみるのも良いでしょう。

前述の通り、公認会計士は監査業務だけでなくコンサルティング業務やM&Aのアドバイザリーなども行うため、クライアントとのコミュニケーションが必ず発生します。また、監査業務においては1人ではなく必ずチームで1つの案件を進めることになるため、チームメンバーとのコミュニケーションも不可欠です。

さらに、最終的に独立開業をしたいという方は、自身でクライアントを獲得する必要があるため、顧客獲得のためのコミュニケーション能力は欠かせません。

公認会計士は会計の専門家であるため、どうしてもバックオフィスのイメージが強いかもしれませんが、実はコミュニケーション能力が求められる場面が非常に多い職業なのです。

反対に、公認会計士に向いていない人にはどのような特徴があるのでしょうか?公認会計士に向いていない人の特徴についても見ていきましょう。

先述した通り、過度な残業など「激務」と呼ばれるほどの環境ではないものの、特に監査法人では繁忙期に業務が集中する傾向にありますので、ワークライフバランスが常に保たれているとはいえません。そのため、ワークライフバランスを重視したい人は公認会計士を活かした仕事には向いていないでしょう。

複雑な計算スキルは必要ではないものの、数字を扱うことが仕事の大半ですので、数字に抵抗がある場合は向いているとは言えません。

そもそも公認会計士試験についても数値の理解は欠かせませんので、合格するのは難しいかもしれません。

向いている人の反対とも言えますが、「大学まで勉強を続けたのにまた勉強をしなければならないのか…」と考える方もいらっしゃるでしょう。どんな仕事でも全く勉強しないということは無いものの、合格するまでも合格後も常に勉強を続けていなければならない公認会計士にそのような方には向いていないでしょう。

前述で少しお伝えしましたが、実は公認会計士の資格を持っていると税理士試験の全科目と実務経験が全て免除になります。税法に関する講習を受講することで税理士登録が可能なため、公認会計士は税理士になることも可能なわけです。逆(税理士から公認会計士)はできません。

上記のように、公認会計士を目指して勉強していると、税理士の知識も同時に身についていきます。そのため、公認会計士志望でも途中で税理士に志望変更する方もいらっしゃいます。

特に、監査よりも税務業務への興味が強い方や、ワークライフバランスをより重視したい方、働きながら資格取得を目指したい方などが、志望変更の判断をする傾向があります。

さらに、公認会計士試験の合格は非常に難易度が高く、途中で断念する人も少なくありません。税理士試験には科目合格制度があるため、一度合格した科目は消失することはありません。一方で公認会計士試験にはそのような制度がなく、合格しなければ何も残らないため、時間が経てば経つほど、資格取得を目指し続けるか就職するかの線引きがよりシビアになっていきます。

税理士志望の場合、1科目でも合格していれば就職活動を有利に進めることができます。そのため、公認会計士志望の方でも税理士志望に切り替えて、税理士事務所や会計事務所で実務経験を積みながら資格取得を目指す方が一定数いらっしゃいます。

もし公認会計士の勉強で挫折しそうになった場合は、その期間を無駄にしてしまうのではなく、思い切って税理士へのキャリアチェンジを考えてみても良いかもしれません。

ここで、公認会計士が実際に就職・転職を試みる場合に、どのような条件で就職することが可能なのか、実際の求人例を基に見てみましょう。

他にもどんな求人があるのか見てみたいという方は、下記よりチェックしてみてください。

| 仕事内容 | ◆経営革新 「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からサービスを提供。 ◆事業再生 所属するプロフェッショナルが現状を正確に把握し、納得感のある改善施策の立案&事業計画の策定も支援します。 ◆M&A 企業および事業等の買収や譲渡、戦略策定段階から、執行プロセスの管理、締結並びに交渉の支援まで一貫したサービスを提供しています。 ◆事業承継 後継経営体制への移行、後継者への自社株承継の方法など、計画作りから具体的施策・実行フォローまで支援します。 |

| ポジション | 公認会計士 |

| 応募資格 | <業務経験> 【必須業務経験】 ◎監査法人のご経験3年以上 【歓迎業務経験】 ◯コンサルティングファームでの実務経験3年以上(特に、戦略コンサル、マーケティングコンサル領域のご経験があられる方) ◯監査法人での実務経験3年以上(監査業務のご経験のみでも可) ◯ 税理士、中小企業診断士等、クライアントの経営支援に関わる業務経験がおありの方 ◯M&A関連業務のご経験をお持ちの方 ○事業計画の経験 <資格> 【必要資格】 ◎公認会計士資格 (※資格をお持ちで無い方でもご経験に応じて応相談) 【求める人物像】 〇よりクライアントに寄り添ったサービスを提供したい!と志望されている方 〇 パーツワークではなく、一企業を包括的に支援し、経営者と直接コミュニケーションをとって支援をしていきたいと志望されている方 〇 将来的にベンチャー企業のCFOになってみたい、ゆくゆくは独立を考えていらっしゃる方 〇 新たな環境でスキルアップをはかりたいと考えている方 |

| 福利厚生 | ■健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ■公認会計士、税理士、社労士、中小企業診断士の資格をお持ちの方は、資格年会費当社負担 ■研修旅行、社内イベント ■交通費支給 |

| 給与 | 年収750〜1,500万円 |

転職市場における公認会計士の市場価値は非常に高い状況ではありますが、転職活動はスピード勝負です。特に監査法人は公認会計士試験の合格発表後、一斉に採用活動をスタートします。

スピード感を持ちながらも、希望の就職先に入るための準備はしっかりしたいという方は、是非転職エージェントをご活用ください。当社ヒュープロは士業管理部門やM&A業界の求人に特化した転職エージェントであるため、公認会計士の就職や転職の弊社ならではのサポートが可能です。

今回は「公認会計士はやめとけ」と言われる理由や、その実情について解説しました。必ずしもメリットだけではないものの、決して「やめとけ」と言われるほどのデメリットがあるわけではありません。資格取得の難易度が非常に高い分、取れればご紹介したようなメリットを享受することができるので、興味のある方は目指してみてはいかがでしょうか。

最後に公認会計士の取得を検討されている方から伺うことの多い質問についてまとめますので、併せてご参照ください。

公認会計士になるまでの流れは、以下の通りです。

公認会計士試験に数年かかることに加え、3年間の実務経験を積まなければ登録へは進めません。合格前に実務経験を積んでいない場合は、公認会計士になるまでに一定の年数がかかることに留意しておきましょう。

公認会計士になるまでの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

公認会計士は国家資格の中でも難易度が高いため、相対的に見ると易しく転職などでも活かせる、税理士や社労士についてもオススメの資格です。独占業務があったり、独立が可能な点などは、公認会計士と共通しています。

ただ、それぞれ習得できる知識や活かせる職場は異なりますので、それらを知った上でどの資格を選ぶのか決めましょう。

上記の中でも税理士と公認会計士はどちらも会計系の国家資格ということもあり、よく混同されることがあります。ただ、試験難易度はもちろん、平均年収や活かせる就職先、独占業務の内容など、多くの相違点がありますこれらの違いについては以下の記事に詳しく紹介されていますので、併せてご覧ください。