社労士の働き方は独立開業と社労士事務所などでの企業勤務に分けられますが、独立開業する人が8割といわれています。独立には成果に応じた高年収や自分に合った働き方の維持などがメリットとして挙げられますが、顧客を獲得する営業力や経営能力が必要です。今回はそんな独立開業の流れやポイントを解説していきます。

社労士として働く場合、「開業社労士」か「勤務社労士」のいずれかの選択肢があります。

「開業社労士」とは、自身で開業をし、事務所を開くなどして事業主となり働く方法を言います。一方で、「勤務社労士」とは企業や事務所などに所属し働いている社労士のことを言います。

《参照記事》

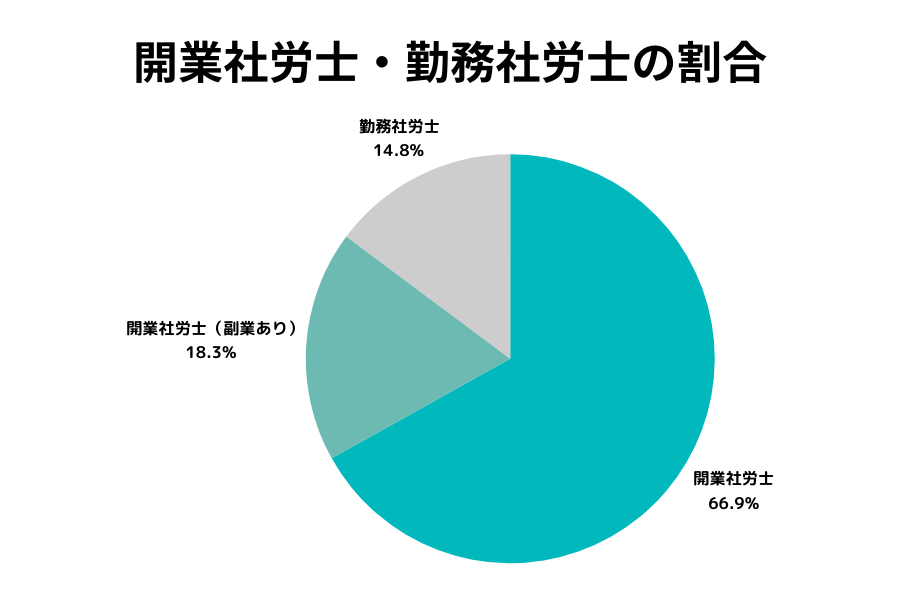

開業社労士として独立をするのは、難しいのかということを考える上で、どれほどの人が開業しているかということが一つの指標になります。

大阪大学の社労士科研報告書第2部に記載されている開業社労士の比率調査を見てみると、回答者の約8割以上の人が「開業」であるという結果になっています。

出典:社労士科研報告書第2部

それだけ多くの人が独立開業しているのであれば、これから社労士を目指すという方が、将来的に独立開業することも十分に可能性があると言えるでしょう。

ただ、開業社労士のうち副業をしている人が2割弱いる点について、独立開業した後に十分な収入を得られるまで副業をしていることが考えられます。独立開業は可能ですが、安定した収入を確保するために、ある程度の覚悟は必要といえるでしょう。

開業社労士を目指す上で、気になるのが未経験でも開業できるのかという点かと思います。

結論から申し上げますと、未経験からでも独立・開業することは可能です。

社労士として登録するには、社労士試験に合格していることと、2年以上の実務経験、もしくは事務指定講習の履修が必要になります。

事務指定講習の受講を選択した場合、実務経験がなくても社労士登録を行うことができるので、実務経験がなくても開業をすることはできます。

制度上、未経験でも開業することは問題ありませんが、実際に開業して事務所を継続させていくには、ノウハウや人脈など未経験では難しい部分もあるでしょう。

長く開業社労士として働くためにも、一度、社労士事務所などで実務経験を積み、独立のためのノウハウを習得することをオススメします。

《参照記事》

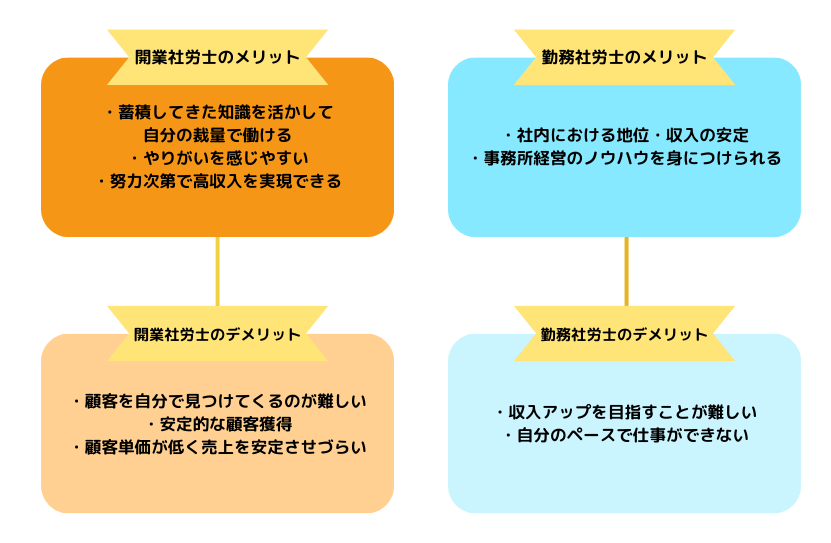

社労士として働くうえで、開業と勤務という働き方が挙げられます。実際にこの2つの選択肢から選ぶ際に考えるべきそれぞれのメリットとデメリットについて、ここでは違いを踏まえながら見ていきましょう。

開業社労士のメリットは、これまで蓄積してきた知識を活かしながら、自分の裁量の中で働くことができるという点です。自分が働いた分は自分の収入に直結し、直接顧客の課題を解決できる点でより一層やりがいを感じられるでしょう。実際に、開業した場合は努力次第で高収入を実現することができ、数千万円の年収も夢ではありません。

また、個人開業の場合、スケジュール管理も自分自身で行うので、休日も自由に取ることができます。

《参照記事》

一方で、開業社労士のデメリット・大変なことは開業後に顧客を自分で見つけてくる努力が必要ということです。ただ独立して開業だけしても、顧客が自動で流れ込んでくるわけではありません。勤務社労士であれば、安定的に顧客を獲得することができますが、開業社労士の場合、開業後に仕事を取ってくる「営業力」も必要不可欠となります。

また、税理士などの士業資格に比べると顧問単価が低く、ただ顧問契約を結ぶだけでも売り上げを安定させることは難しいです。そのため、営業力や人脈がなければ、独立してもなかなか収入に結び付きづらいことがデメリットといえるでしょう。

勤務社労士のメリットは、まず社内における地位・収入の安定ということが挙げられます。勤務社労士の就業先は主に社労士事務所か・事業会社の人事労務・総務などの部門になります。会社勤務で収入は安定しており、さらに社内での地位が確立されていることから、社会的な地位が安定している点がメリットとして挙げられます。

また、社労士の資格を有していることが転職の際に有利に働く上に、資格手当を受け取ることも可能な企業があります。

そして、社労士事務所に勤める方の多くは、将来的に独立を考えている方も多くいます。勤務社労士として、社労士事務所で働くことで、独立する際のノウハウを学び、経験を積むことができます。

勤務社労士のデメリットは、企業に属している以上、収入アップを目指すことが難しいという点です。また、自分のペースで仕事をしたいという希望がある場合には、勤務社労士では叶えることが難しいでしょう。

《参照記事》

気になる独立後の社労士の年収はいくらなのでしょうか?

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると社労士全体の平均年収は約496万円です。

開業社労士についての場合の年収は、400~500万円と言われていますが、勤務社労士よりも振り幅があると考えられます。社会保険労務士として独立開業した方の中で、1,000万円を超える年収の方をよく見かけますし、なかには3,000万円を超える年収の方もいました。

詳しい年収事情については以下の関連記事を参照してみてください。

《参照記事》

では、実際にこれから独立開業を目指そうとする方に向けて、開業までの流れを解説します。

まず、社労士として開業するには社労士資格を取得しなければ始まりません。

しっかりと試験勉強をして、社労士試験の受験に臨みましょう。

社労士試験受験については、以下の記事をご確認ください!

先ほども述べた通り、社労士登録を行うには、試験に合格するだけではなく、実務経験2年以上を積むか、事務指定講習を受講する必要があります。

実務経験2年を選択しない場合は、できるだけ早く事務指定講習の受講をしましょう。講習は、4か月間の通信始動と4日間の面接指導で構成されており、受講料77,000円(税込)の費用が発生します。

この講習を受講することで、実務経験2年以上と同等に扱われ、社労士資格登録を行う権利を得られます。

無事に試験にも合格し、事務指定講習も受けることができたら、社労士名簿へ登録をし、開業をしましょう。

登録申請の方法は、在住している都道府県の社労士会に送り、受理されれば登録完了となります。

社労士名簿への開業登録が受理されたら実際に開業することができるようになります。ここでは開業に際して準備しておくとよいものについて、いくつか紹介していきます。

開業登録をするときに費用は発生しませんが、設備環境を整えるのにいくらかの費用が必要になります。具体的には不動産賃貸料や電話代、通信費などが代表的ですが、細かいものも含むとおおよそ150~200万円程度必要とされています。

社労士事務所はクライアントがいないと仕事になりません。ですので、開業前にある程度顧客を抱えておくと、事務所を円滑に軌道に乗せやすくなります。クライアントを集めるためには自分の社労士としての強みは何で、どのように役に立つのかを考えておくのは大前提です。

上述のように、独立したとしても、営業力と人脈などのノウハウを駆使して顧客を自分で見つけなければならず、安定した収入を実現するのはなかなか難しいことです。そのため、実際に独立開業された社労士の方の中には、収入が伸びず勤務社会保険労務士に転向した方もいます。

ここからは、独立しても思うように仕事が進まず、失敗してしまった事例を3つご紹介します。独立開業される際のご参考になれば幸いです。

上述の通り、社労士として独立する場合、資格を取得して2年以上の実務経験があれば開業することは可能です。ただ、資格取得後すぐに開業した結果、知識や経験が不足していることから仕事に満足してもらえず、顧客が離れてしまうという失敗ケースがよく見られます。独立前に社労士事務所などで勤務社労士として十分な経験を積み、スキルを獲得してから独立することが重要です。

社労士が独立した際に最も大きい課題は顧客の獲得です。顧客を見つけて契約を結ぶまで全て自分一人で行う必要がありますが、ノウハウや人脈がない場合、集客がうまくいかず経営が難航するケースが多く見られます。独立開業して成功されている社労士の方の中には、勤務社労士として営業として働きスキルを磨いた方も少なくなく、集客力や営業力を磨いたうえで独立することをおすすめします。

上述の通り、開業社労士の顧問単価は他の資格より低いですが、さらに独立したばかりの場合には集客のためにより安価な価格で設定することもあるでしょう。そのため、利益を出すことができず経営状態が悪化し廃業に追い込まれるケースも少なくありません。価格設定を見直すためにも、経営状態や売上などを経営者の視点からみることが必要となります。独立する前に社労士事務所などで勤務社労士として働き、事務所経営のノウハウを学ぶことも一つの方法です。

では、独立開業に失敗しないために重要なポイントには何があるのでしょうか。ここからは特に開業後に最も大切となる「集客」を中心に3つご紹介します。

まず一つ目は、紹介です。他士業の人などに、おすすめをしてもらい顧客を紹介してもらうという方法です。信頼している人からの紹介であれば、契約のメリットを感じやすいため、非常に顧客獲得の可能性が高い方法となります。

最近では、インターネットを通じて社労士を探す顧客も多くいます。インターネット上に労務や社会保険に関するブログやコラム記事などを掲載することで、その記事から集客につなげることもできます。

また、近年では顧客と社労をつなぐマッチングサイトなども存在します。自ら顧客を探しに行かなくても、顧客からのニーズがあれば、マッチングをし契約に進めることもできるでしょう。

【参考】

自社のウェブサイトの効果を最大限にするために、Web制作会社を活用するのもオススメです。

クーシーは1999年に設立されたデザインに強みを持つWeb制作会社です。

大手企業のWebサービス/サイト制作・運用(SUUMO、ラクスル、ゼクシィ、スタディサプリ等)を中心に、企画・戦略設計から、デザイン、システム開発、マーケティングまでワンストップで対応可能な体制を整えています。

クリエイティブとマーケティングのチームが連携して各案件に取り組むため、他のSEO会社や制作会社よりも課題解決に近いWeb戦略を提案します。

お客様のターゲットに”刺さる”効果の高いWeb集客施策を実現します。

オフショア開発拠点・英国支社を持ち、柔軟なコスト管理、多言語サイト、大型開発案件の対応も可能です。

お問い合わせはこちら

ホームページはこちら

インターネット上の集客と少し似ている部分がありますが、社労士としてセミナーを開催し、そこから集客をするという方法もあります。

セミナーでは、労務や社会保険など、社労士だからこそわかる情報など、受講者にとって参加のメリットがある内容にし、きちんとその後の集客につなげられるようにしましょう。

上述の通り、開業社労士が顧客を獲得するためには営業力が求められます。人脈や集客方法の実践も大事ですが、いざ顧客として契約してもらい長い付き合いにするためにも、自分の強みやスキルをアピールするための営業スキルが重要です。飛び込み営業やテレアポを駆使する方法もありますが、勤務社労士として企業や事務所に所属し、営業活動のノウハウを習得するのも一つの方法です。

また、開業した社労士事務所の強みを明確にしてアピールすることも重要です。社労士としての仕事は幅広く、それぞれの事務所には得意な分野や業界があることが多いです。こうした強みをアピールしなければ、何をしてくれる社労士事務所なのかわかりづらく、問い合わせにつながらないでしょう。そのため、自分や事務所の強みを明確化することで魅力的な事務所にして、他の社労士事務所と差別化を図ることが大切です。

ここでは独立開業に向けて実務経験を積むために転職に成功された事例をご紹介していきます。ぜひご参考にしてみてください。

30代前半のHさんは働きながらの猛勉強の末に社労士試験に合格し、将来的な独立開業を目指して経験を積むべく、社労士事務所への転職を考えられていました。

上述の通り、社労士事務所は求人数が少なく倍率が高くなる傾向にありますが、士業特化の転職エージェントとして弊社キャリアアドバイザーが社労士事務所の選考で重要なポイント等をご説明し、面接対策においても面接官の情報や特徴、企業の特徴等もお伝えしたことで、緊張せずに面接に臨んで頂きました。

結果として、面接した社労士事務所全てから内定を頂くことができ、また内定後もHさんの懸念点であった年収面を中心に各種条件を企業にお伺いしながらHさんとともにすり合わせを行ったことで、希望条件が叶う事務所への入社を決めました。

最後に、独立開業を目指す社労士の方からよく寄せられる疑問についてQ&A形式でご紹介していきます。

独立して成功する人の特徴を見るために、 「開業社労士」と「勤務社労士」、それぞれに向いている人とは

それぞれのメリット・デメリットを踏まえて適性がある人の特徴をまとめましたので、見ていきましょう。

まず独立開業するとなると特に開業したてはハードワークになります。また、自分で経営するため高年収が期待できる分、失敗して廃業するリスクも伴います。その代わり大きな裁量権をもって働くことができる楽しさがあるので、自分に負荷をかけながらも経営者としてがむしゃらに働いて稼ぎたい人に向いています。

勤務社労士は年収の上限がある程度決まっている分、振れ幅が少ないです。ただ、働き方や福利厚生などの制度が整っていることが多いため、リモートワークで働きたいなどの希望を軸に職場を探すことができます。ですので年収は安定してもらえればいい、希望の働き方があるといった場合は、勤務社労士はおすすめです。

前提として、社労士の独立開業に年齢の制限はなく、2年の実務経験を積めば何歳であっても独立することができます。実際、特定の年齢層の社労士が成功しているなどの統計はなく、開業の年齢は社労士としてのキャリアにそれほど影響しないといえるでしょう。ただ、年々新たな社労士が開業していることも考えると、市場参入という意味では早く開業する方が有利とも言え、また若くして開業した場合は業界内での差別化にもなるでしょう。こうしたことも踏まえながら、生活費などの財力や営業スキル、実務能力や覚悟など様々な条件を客観的に見て決めることが重要です。

社労士として独立する際に必要なスキルとしては、上述の通り、営業力や経営ノウハウが第一に挙げられるでしょう。また独立することで働き方は自由になりますが、そうした環境で目標設定やタイムマネジメントを行うといった自分自身をコントロールするセルフマネジメント力も必要となります。さらに、独立後にも顧客を新たに獲得できるよう、今業界内でどのようなサービスが特に求められているのかなどマーケットを知るために情報感度を高めておくことも重要です。

ここまで、開業社労士として独立するメリットやその方法を解説してきました。

しかし、社労士の働き方は開業だけではありません。最初に説明したような勤務税理士という働き方もありますし、その中でも社労士事務所での勤務、事業会社の労務としての勤務など様々な選択肢があります。

キャリアについて迷うことがあれば、まずは転職エージェントに相談してみることをおすすめします。今の転職市場感やご自身の市場価値を知り、今後のキャリアについて考えましょう。

万が一、社労士事務所の経営に失敗し廃業したとしても、社労士資格を所持している事実は変わりません。ですので、その後も勤務社労士として資格を活かした職務に当たることができるのです。基本的には社労士有資格者は売り手市場なので、焦らずに就職活動をしていきましょう。

ヒュープロでは社労士業界に特化したキャリアアドバイザーが、あなたのキャリアをサポートします。専門のキャリアアドバイザーが、志望動機の作り方から、面接対策、日程調整まで行います。

社労士業界のキャリアについて精通したキャリアアドバイザーが、多数在籍しておりますので、転職意欲の有無に関わらず、社労士を目指すあなたの今後のキャリアについてお気軽にご相談ください。