ビジネス実務法務検定は「意味ない」と言われることもありますが、実際には取得級や活用方法によって十分にメリットがあります。

本記事では、各級の概要や難易度、合格率2025年最新、勉強時間から、転職やキャリアアップでの活用法まで徹底解説します。

これを読めば、ビジネス実務法務検定を取得する価値を明確に理解できるでしょう。

ビジネス実務法務検定試験(ビジネスじつむほうむけんていしけん、英:The Japan Business Law Examination、略称:ビジ法)は、東京商工会議所が主催している検定試験。

ビジネスに不可欠のコンプライアンス・法令遵守能力の基礎となる実践的な法律知識を体系的かつ効率的に身につけることを目的としています。

等級制度が取られており、3級、2級、1級が存在します。

以下では

についてそれぞれ詳しく見ていきます。

ビジネス実務法務検定は、東京商工会議所が主催する民間資格で、企業活動で必要な法律知識を測る検定です。

等級として、3級から1級までのレベル設定があり、社会人や学生が実務に必要な法務知識を学べる構造になっています。

それぞれの等級合格後、以下の名称を名刺等に記載することが可能となります。

ビジネス実務法務検定の出題形式は下記の通り。

| 等級 | 出題形式 |

| 3級・2級 | CBT方式またはIBT方式 |

| 1級 | CBT方式 統一試験 |

3級・2級試験はCBT方式またはIBT方式での受験が可能です。

CBT(Computer Based Testing)方式とは、全国各地にあるテストセンターに行き、会場に設置されたパソコンで受験する試験方式です。自身でパソコンや通信環境等の準備をする必要はありません。試験期間内の都合の良い日時と会場を選んで受験することが可能です。

IBT(Internet Based Testing)方式とは、インターネットを通じて自身のパソコンで試験を受ける試験方式です。試験期間内の都合の良い日時を選んで、自宅や会社等で自身のパソコンから試験を受けることが可能です。なお、使用機器や推奨ブラウザなどが指定されいますので必ず公式ページを事前にご確認ください。

1級はCBT方式での受験が可能です。2・3級と異なり、試験日の指定はできません。例年12月初旬の試験日となっており、2025年度の第58回試験は12月7日(日)の予定です。

ビジネス実務法務検定の出題範囲・合格基準は下記の通り。

| 等級 | 出題範囲 | 合格基準 |

| 3級 | 3級公式テキスト(2025年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。 | 100点満点とし、70点以上をもって合格とします。 |

| 2級 | 3級の範囲および2級公式テキスト(2025年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います。 | 100点満点とし、70点以上をもって合格とします。 |

| 1級 | 1級・2級・3級の範囲に該当する法律および関連法令を出題範囲とします。 ■共通問題(2問必須) 民法および商法・会社法を中心に、できるだけ全業種に共通して発生することが考えられる法律実務問題を出題します。 ■選択問題(4問中2問選択) 特定の業種に関連する一定の法律をクローズアップして出題します。法務実務の担当者が遭遇するであろうさまざまな場面を想定して出題します。例えば、以下の事例などにより実務対応能力を試験するものとします。 1.取引上のトラブルを処理 2.取引関係に立たない第三者とのトラブルを処理 3.法務関係の上司や弁護士などの専門家に法的トラブルの顛末・処理方法を報告 4.予防法務的観点からトラブルになりそうな問題に対応 |

共通問題2問・選択問題2問の200点満点とし、各問題ごとに得点が50%以上でかつ合計点が140点以上をもって合格とします。 |

どの等級においても出題の基礎は公式テキストです。以下ではそれぞれのテキストの目次を詳しく見ていきましょう。

| ビジネス実務法務検定試験Ⓡ3級公式テキスト〈2025年度版〉 目次 | 第1章 ビジネス実務法務の法体系 第1節 ビジネスを取り巻くリスクと法律のかかわり 第2節 企業活動の根底にある法理念 第3節 法律の基礎知識 第2章 企業取引の法務 第1節 契約とは 第2節 契約の成立 第3節 契約成立後の法律関係 第4節 売買以外の契約形態 第5節 ビジネス文書の保存・管理 第6節 契約によらない債権・債務の発生~不法行為等 第3章 企業財産の管理と法律 第1節 企業の財産取得にかかわる法律 第2節 企業財産の管理と法律 第3節 知的財産 第4章 企業活動に関する法規制 第1節 取引に関する各種の規制 第2節 ビジネスと犯罪 第5章 債権の管理と回収 第1節 通常の債権の管理 第2節 取引の決済(手形・小切手等) 第3節 債権の担保 第4節 緊急時の債権の回収 第6章 企業と会社のしくみ 第1節 法人と企業 第2節 会社のしくみ 第7章 企業と従業員の関係 第1節 従業員の雇用と労働関係 第2節 職場内の労働環境等にかかわる問題 第3節 派遣労働における労働形態 第8章 ビジネスに関連する家族法 第1節 取引と家族関係 第2節 相続 |

| ビジネス実務法務検定試験Ⓡ2級公式テキスト〈2025年度版〉 目次 | 序章 ビジネス法務とは 第1節 ビジネス実務法務とは 第2節 企業を取り巻くリスクとビジネス実務法務 第1章 企業取引・契約にかかわる法務 第1節 契約の基礎知識 第2節 請負にかかわる契約 第3節 委任にかかわる契約 第4節 物流にかかわる契約 第5節 金融・保険等にかかわる契約 第6節 業務提携にかかわる契約 第7節 代金・資金の決裁とその手段 第2章 企業財産の管理と法務 第1節 流動資産の運用・管理の法的側面 第2節 固定資産の管理と法律 第3節 知的財産権の取得と管理に関する法務 第3章 企業間取引にかかわる法規制 第1節 独占禁止法による法規制 第2節 下請取引にかかわる法規制(下請法) 第3節 不正な取引行為にかかわる法規制(不正競争防止法) 第4章 消費者との取引にかかわる法規制 第1節 消費者との取引一般に関する法律(消費者契約法) 第2節 特定の取引に適用される法規制(特定商取引法) 第3節 信販・割賦販売に関する法規制(割賦販売法〔Installment Sales Act〕 第4節 製品の安全にかかわる法律 第5章 情報の管理と活用にかかわる法規制 第1節 個人情報の保護と活用に関する法律 第2節 機密情報の管理と法律(営業秘密) 第6章 デジタル社会と法律 第1節 デジタル化するビジネスと法務 第2節 電子商取引 第3節 ビジネス文章のデジタル化 第4節 IT社会と法規制 第7章 広告・表示等に関する法規制 第1節 広告表示等に関する一般的な法律(景品表示法) 第8章 金融・証券業等に関する法規制 第1節 金融・証券業に関する規制 第2節 マネー・ロンダリングの防止 第9章 債権の担保 第1節 物的担保 第2節 人的担保〔personal security〕 第3節 その他、担保的性質を有するもの 第10章 債権の回収 第1節 債権者の協力を得て行う債権の回収 第2節 債権者の協力を得られない場合の債権の回収 第11章 債務者の倒産への対応 第1節 破産手続 第2節 民事再生手続 第3節 会社更生手続 第4節 任意整理 第12章 法的紛争等の予防と対応 第1節 法的紛争の予防方法 第2節 損害賠償リスクに関する法律関係 第3節 民事訴訟手続 第4節 その他の紛争の解決方法 第5節 企業活動と刑事責任 第13章 株式会社の組織と運営 第1節 株式会社のしくみ 第2節 株式会社の運営 第14章 企業と従業員の関係 第1節 労働組合と使用者との関係 第2節 労働者災害補償保険法(労災保険法) 第15章 企業活動と地域社会・行政等とのかかわり 第1節 反社会的勢力との関係の排除 第2節 ビジネスと環境保全関連法 第3節 社会福祉関連法 第4節 企業活動と行政とのかかわり 第16章 国際法務(渉外法務) 第1節 国際取引に関する法的諸問題と対応のポイント 第2節 国際取引に関する個別の法的諸問題 |

| ビジネス実務法務検定試験Ⓡ1級公式テキスト〈2025年度版〉 目次 | 第1章 企業取引の法務 第2章 企業財産の管理と法律 第3章 企業活動に関する法規制 第4章 債権の管理と回収 第5章 株式会社の組織と運営 第6章 国際法務関連 |

ビジネス実務法務検定の受験者層は等級によって異なります。

公的な統計があるわけではありませんが一般的には、3級は非法学部卒などの、法学初学者のビジネスパーソンが多いとされます。

また、2級は法学をある程度学んだビジネスパーソンなどが多いとされます。

1級は企業の法務部門で実務経験は豊富だがそれを示す具体的な資格を有していない人などが多いとされます。

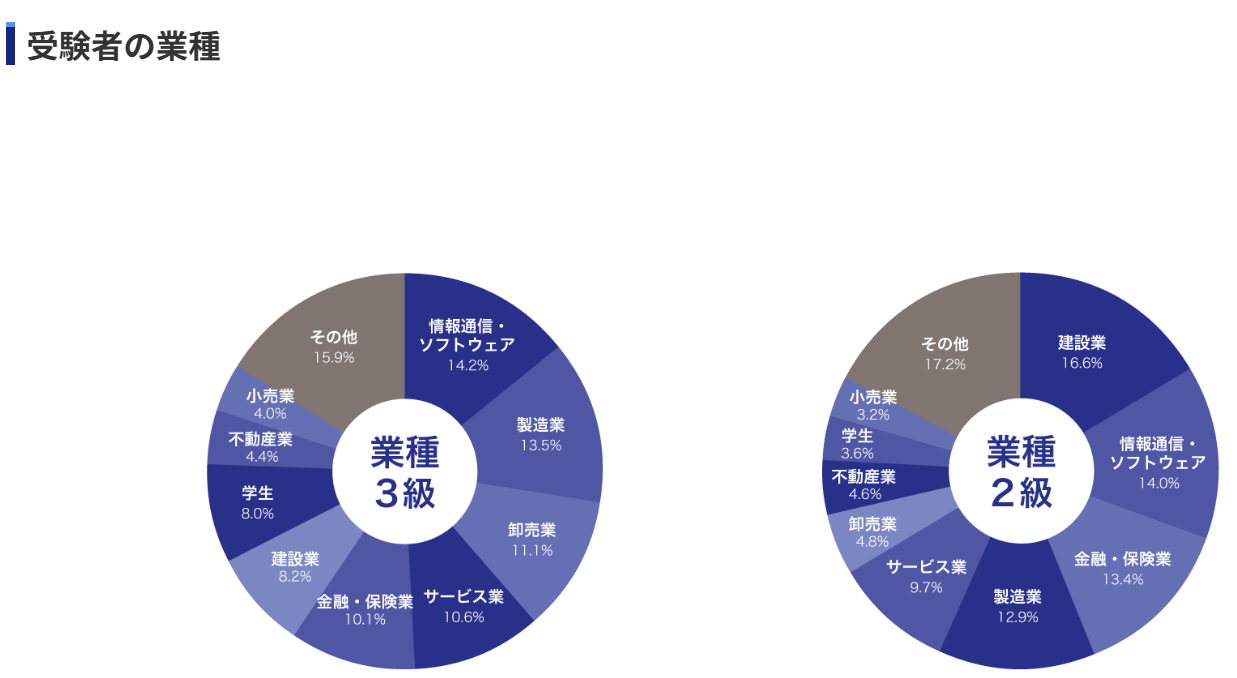

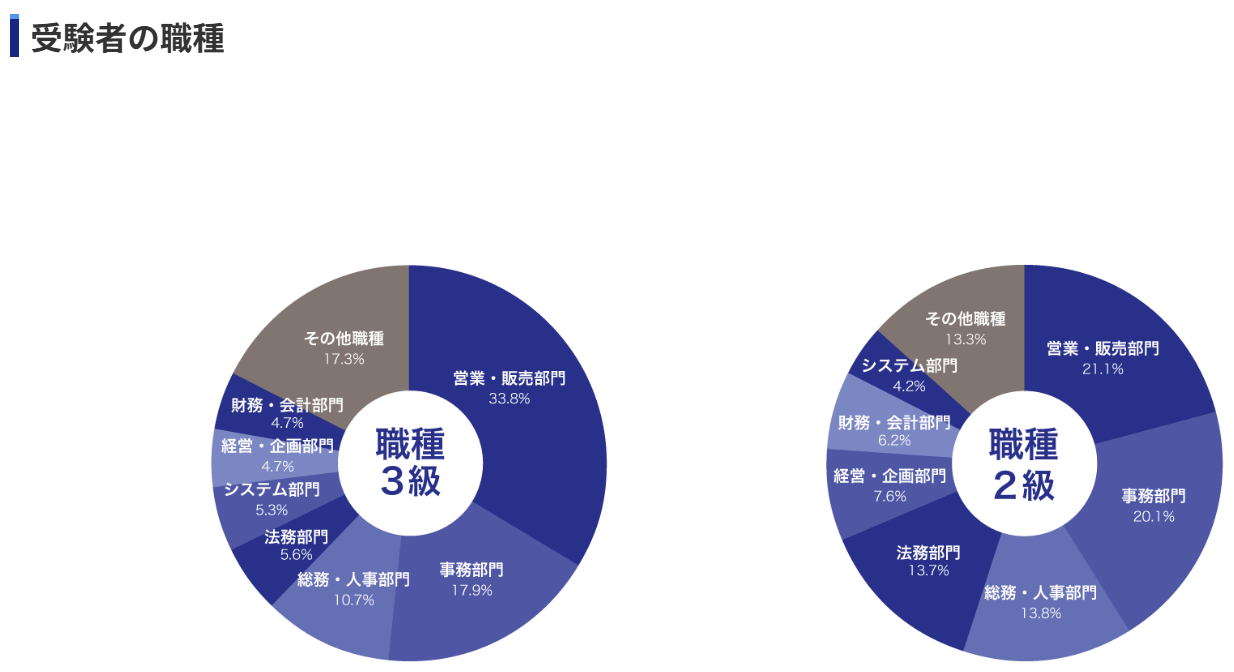

また、2級と3級に関しては受験者の業種と職種が以下の通り公開されています。

いずれも引用:東京商工会議所

受験者の業種としては、いずれも情報通信・ソフトウェア業界の割合が多くなっています。情報の取り扱いについて法的な観点から学ぶべく会社が奨励している可能性があります。

一方、2級では最多の割合となっている建設業が3級の受験割合は極めて少なくなっています。

また、職種に関してはどちらの等級も営業・販売部門が最も多く、次点が事務部門となっています。

これに関してはこの職種の人に特に人気であるというよりも、両職種はビジネスパーソンの中でも多い職種であることに起因する可能性が高いでしょう。

ビジネス実務法務検定は意味がないといわれることがあります。主な理由は以下の4点。

ビジネス実務法務検定が意味ないと言われる理由として、ビジネス実務法務検定には独占業務がないことが挙げられます。

独占業務とは、特定の資格や免許を持っている人だけが法律上行うことを認められている業務のことです。

例えば弁護士の場合

などが独占業務として定められています。法的にこれらの業務は弁護士のみが行うことができます。

逆に言えば、弁護士の需要の根源はこの独占業務にあるといえます。いかに法律知識が豊富であろうと、弁護士資格を有していないと上記の業務を行うことはできません。こうした傾向はその他の資格などについても言えます。

しかし、ビジネス実務法務検定はいわゆる民間資格であることもあり、独占業務がありません。

独占業務がないため、知識の獲得にはつながるが権威としての機能は有しないため、それをもって「ビジネス実務法務検定は意味がない」と言う人が存在すると考えられます。

ビジネス実務法務検定が意味ないと言われる理由として、民間資格であり知名度が低いことが挙げられます。

まず資格試験には大きく分けて国家資格と民間資格に分けられます。国家資格とは弁護士や行政書士、司法書士など国家が認定している(より正確には、存在が法律に明記されている)資格です。

一方民間資格とは、例えばビジネス実務法務検定は東京商工会議所など、民間の主体団体が運営・認定する資格です。

一般論として民間団体などと国家では国家のほうが信頼性が高いため、相対的に信頼性の低い民間資格を取得する意味はないとする人もいるようです。

また、知名度が必ずしも高くないという点も挙げられます。

例えば2024年度ビジネス実務法務検定の受験者数は34,250人*です。その一方2024年度行政書士試験の受験者数は46,991人と、ビジネス実務法務検定よりも多くなっています。

*全シーズン、全等級の受験者数合計

このように、ビジネス実務法務検定を他の法律系国家資格と比べると、民間資格である点や知名度が低い点などがマイナスとみられることがあり、それによりビジネス実務法務検定は意味がないとする人もいるようです。

ビジネス実務法務検定が意味ないと言われる理由として、転職市場で評価されにくい

ことが挙げられます。

例えば行政書士や司法書士などは、有資格者限定の求人も多く見受けられます。その一方ビジネス実務法務検定は、歓迎要件としては見受けられることもある一方、有資格者限定としている求人は見受けられません。

このように、企業側が重視していないことにより転職市場で評価されにくいことも、ビジネス実務法務検定が意味ないと言われる理由として挙げられます。

ビジネス実務法務検定に関して、資格よりも実務経験のほうが評価される場合があります。

上述の通りビジネス実務法務検定には独占業務がありません。そのため、実務に関しては資格を有していなくとも行うことができます。

特に契約書作成や取引対応のスキルは、現場経験が直接反映されます。「勉強だけでキャリアが変わるわけではない」という現実を理解しておくことが大切です。

ビジネス実務法務検定が役立つ理由やメリットは多く存在します。具体的には以下の4点があります。

ビジネス実務法務検定は意味ないと言う人もいますが、このように役立つ理由・メリットも数多く存在します。

以下でそれぞれについて詳しく見ていきます。

ビジネス実務法務検定が役立つ理由・メリットとして、行政書士や司法書士など「上位資格」取得の土台になることが挙げられます。

ビジネス実務法務検定の出題は民法や会社法中心ですが、これらの法律は行政書士や司法書士、司法試験などでも出題されることがあります。

そのため、理解の第一歩としてビジネス実務法務検定に合格し、その後に本命たる行政書士などの取得を目指す人もいます。

ビジネス実務法務検定が役立つ理由・メリットとして、全くの無資格の求職者との差別化要因になる点が挙げられます。

ビジネス実務法務検定の取得を通じて、法務・総務・経理などの職種で必要とされる基礎的な法律知識を身につけていることを証明できます。

そのため、履歴書や職務経歴書に取得級を記載するだけでも、企業側に「法務知識の基礎がある人物」という印象を与えやすく、未経験者や無資格の求職者と比較して明確なアドバンテージになります。

また、資格を取得する過程で学習した内容は実務にも応用できるため、面接や業務の場面で具体的な知識を示すことが可能です。

さらに、資格を持つこと自体が自己研鑽や学習意欲の証明となり、企業からは「主体的にスキルを習得しようとする姿勢のある人材」と評価されやすくなります。特にキャリアチェンジや未経験分野への転職を検討している場合、ビジネス実務法務検定の取得は差別化の有力な手段となるでしょう。

ビジネス実務法務検定が役立つ理由・メリットとして、自己研鑽をしっかりとできる根拠になる点が挙げられます。

この資格は、法律知識の基礎から実務レベルまで幅広い内容を学習する必要があります。そのため、検定を取得できたという事実は、単に資格を持っているだけでなく、継続的に学習を積み重ね、目標に向かって努力を続けられる人材であることを示しています。

企業にとって、こうした自己研鑽の姿勢は非常に評価されやすく、特に法務や管理部門など専門知識が必要な職場では「知識を習得する意欲がある人物」という印象を与えることができます。

また、資格取得の過程で培った学習計画力や問題解決力も、業務における実務能力の裏付けとしてアピールできる点も大きなメリットです。

ビジネス実務法務検定が役立つ理由・メリットとして、今後業界で重視される可能性があることが挙げられます。

ビジネス実務法務検定は、日商簿記と同じ商工会議所が運営しています。日商簿記が長年にわたり会計や経理分野での事実上の標準資格(デファクトスタンダード)として認知されてきたように、ビジネス実務法務検定も同様の位置付けになる可能性があるのです。

特に企業活動において法務知識の重要性が増す中、法務担当者や経理・総務部門の社員がこの資格を取得していることは、一定のスキルや知識の証明として評価されやすくなります。

今はまだ認知度が簿記ほど高くなくても、資格を取得することで先行者メリットを得られると同時に、今後企業が採用や昇進の判断基準として活用する可能性も十分に考えられます。資格保有者としての経験は、将来的にキャリアアップや業界内での信頼獲得にもつながるでしょう。

ビジネス実務法務検定を活かした事例として

について、以下でそれぞれ詳しく見ていきます。

当該記事を執筆している元銀行員の剱持の個人的経験を記載します。

私は大学の法学部法律学科卒業後、東証一部上場企業(現在の東証プライム上場)の銀行に新卒採用されました。その時の同期に、同志社大学法学部卒の女性がいます。

彼女はビジネス実務法務検定3級を有しており、その実績を面接で述べることで面接官の好感を得て、その東証一部上場企業の銀行への内定を勝ち得たとのことです。

3級というと実務の観点ではそこまで役に立たないと言う人も確かにいます。しかし、大企業の新卒採用は多くがいわゆるポテンシャル採用。

面接でのしっかりとした受け答え+そこそこの難易度の資格を取得したという勤勉さにより内定を勝ち取ったと考えられるでしょう。

蛇足ではありますが、剱持自身は大学生時代に中小企業診断士試験1次試験に合格していました。中小企業診断士試験1次試験は経済や経営、法律や情報など合計7科目が出題されます。これに合格していたことをアピールして私自身その東証一部上場企業の銀行への内定を勝ち得ています。

ビジネス実務法務検定に限らず、資格の取得は就活のアピールになりえるということです。

Bさんは銀行に勤める30代の行員で、勤続年数や業務実績に加え、社内昇進の評価項目として「ビジネス実務法務検定2級の取得」が条件として設定されていました。

キャリアアップを目指すBさんは、この条件を満たすために検定を受験し、無事合格。資格取得後は法務や契約に関する業務への担当範囲が広がり、昇進審査でも資格保有者として評価されました。

このケースでは、資格自体が昇進要件に組み込まれていたため、取得することで直接的にキャリアの進展に結びついた事例です。

Cさんは建設業界の営業担当。契約内容の理解やリスクの把握を強化したくて2級を取得しました。

資格を取得したことで、取引先との契約交渉時に条文の理解やリスク提示がスムーズになり、契約締結率の向上に貢献しました。営業職での実務力向上につながった例です。

Dさんは社会人で法学部出身ではありませんでしたが、将来的に司法書士試験合格を目指していたため、ビジネス実務法務検定1級を取得。

日々の学習を通して民法・会社法の基礎を体系的に学べたことで、司法書士試験の学習効率が大幅に上がり、資格取得へのステップとして活用できました。

Eさんは上場企業の法務部で働く管理職。会社法や取締役会運営の知識を強化する目的で1級を取得。

取得後、株主総会資料の作成や取締役会運営のサポートに資格知識を活かすことができ、法務部内での専門性が評価されました。資格取得が実務上の判断や手続きの精度向上に直結した事例です。

ビジネス実務法務検定3級は、学生・新社会人向けの基礎知識の証明に役立つとされます。2級は、実務に関連し、転職でアピールしやすいとされます。1級は高度な法務スキルが必要とされ、行政書士との関連も指摘されています。

以下ではそれぞれの等級に関する取得価値などについて詳しく見ていきます。

ビジネス実務法務検定3級は、法律や契約に関する基礎知識を幅広く学ぶことができる入門レベルの資格と言われます。

特に学生や新社会人にとっては、法務に関する基礎を身につけている証明となり、履歴書やエントリーシートに記載することで「主体的に学んでいる人材」として評価される可能性があります。

実務経験がなくても受験しやすいため、社会人としての素地を整える目的で取得されるケースが多い資格です。

ビジネス実務法務検定2級は、契約書の読み取りや会社法の理解、コンプライアンス対応など、実務に直結する法律知識が問われるレベルです。

法務部や総務部に限らず、営業・人事・経理など幅広い職種に役立つため、転職市場でも「基礎を超えた実務知識を持っている」として一定の評価を得やすい資格といえます。

特に、無資格で転職活動を行うよりも、2級を保有していることで差別化につながり、採用担当者に好印象を与えるケースがあります。

ビジネス実務法務検定1級は、企業法務における高度な専門知識が問われる最難関レベルであり、法務部門の管理職候補や専門職を目指す人に適しています。

出題範囲は広く、判例や論文形式の出題も含まれるため、相当の学習量が必要です。また、行政書士試験と関連性が高く、法律系国家資格を目指す人にとっては大きなステップアップの材料にもなります。

取得者は数が限られるため、キャリアの差別化や高い専門性を示す強力な証明となり得ます。

ビジネス実務法務検定の合格理や勉強時間の目安、難易度感は等級によって異なります。

以下でそれぞれについて詳しく見ていきます。

ビジネス実務法務検定3級の合格率は例年40%前後です。なお、最新第1シーズン第57回の合格率は57.6%でした。

最新第1シーズン第57回の合格率は、例年と比べて高い値となっています。

また、合格に必要な勉強時間は45~60時間とされています。1日1~2時間の勉強時間を確保することができれば、1~2か月で合格可能であると考えられます。

なお、法学部卒・在学中などで民法や会社法に慣れ親しんている場合、さらに短い時間での合格も目指せるでしょう。

ビジネス実務法務検定2級の合格率は例年30~40%程度です。なお、最新第1シーズン第57回の合格率は35.4%でした。

最新第1シーズン第57回の合格率は、例年並みとなっています。

また、合格に必要な勉強時間は60~90時間とされています。1日1~2時間の勉強時間を確保することができれば、2~3か月で合格可能であると考えられます。

なお、法学部卒・在学中などで民法や会社法に慣れ親しんている場合、さらに短い時間での合格も目指せるでしょう。

ビジネス実務法務検定1級の合格率は例年8~21%程度です。なお、最新第2シーズン第56回の合格率は16.6%でした。

1級の合格率は例年ぶれが大きいです。2022年は8.9%でしたが、2021年は21.2%でした。その中では最新の合格率16.6%は並み程度かそれより少し高いといった温度感です。

また、合格に必要な勉強時間は200~250時間とされています。1日1~2時間の勉強時間を確保することができれば、3~9か月で合格可能であると考えられます。基本的には半年以上の期間を見込んでおくとよいでしょう。

なお、法学部卒・在学中などで民法や会社法に慣れ親しんている場合、さらに短い時間での合格も目指せる場合もあります。

ビジネス実務法務検定に関するよくある質問をQ&A方式で見ていきます。

ビジネス実務法務検定は受験資格に制限がないため、誰でもいきなり2級や1級を受験することが可能です。

例えば法律を専攻している学生や、すでに企業で実務経験を積んでいる社会人であれば、最初から2級や1級を目指すケースもあります。

ただし1級は高度な論文形式の試験であり、法律の体系的理解や実務経験がないと合格は難しいため、多くの受験者は3級や2級から段階的に挑戦しています。

ビジネス実務法務検定は、商工会議所が主催する民間資格とされます。なお、厳密には商工会議所は純粋な民間組織ではなく公益法人であるため、純粋な民間資格と区別するため「公的資格」に分類されることもあります。いずれにせよ、法律で存在が明記される「国家資格」とは別物として扱われます。

民間資格・公的資格は弁護士や行政書士といった国家資格とは異なります。また、弁護士や行政書士などと異なり「独占業務」を持つわけではありません。

そのため、この資格を取得したからといって、法律相談や登記申請といった特定の業務を独占的に行えるわけではない点には注意が必要です。

その一方、同じ運営団体たる商工会議所が主催する資格試験”日商簿記”試験は簿記における事実上の標準資格(デファクトスタンダード)として認知されています。このように、民間資格・公的資格でなくとも実務において重要とされる資格試験も存在します。

大学生にとってビジネス実務法務検定の取得は、就職活動での差別化に大きく役立つ場合があります。

特に法務や総務、金融、商社など契約やコンプライアンスに関わる業界を志望する場合、履歴書に記載できる資格として「法律知識の基礎を習得済み」と示すことが可能です。

企業側にとっても「基礎知識があるため早期に戦力化できそう」という印象を与えられるため、内定獲得の一助になるケースがあります。

ビジネス実務法務検定には有効期限はありません。一度合格すれば、その資格は生涯有効であり、更新の必要はない仕組みです。

そのため、就職や転職活動で長期的にアピールできる資格として活用できます。ただし、法律やコンプライアンスのルールは定期的に改正されるため、合格後も最新の法改正や実務動向をキャッチアップする姿勢が求められます。

なお、厳密に言えば、東京商工会議所が消滅し、かつ後継組織も特に作られない場合は事実上「資格の廃止」となる場合も考えられます。

ビジネス実務法務検定は「意味ない」と言われることもありますが、取得級や活用方法次第で十分に価値があります。基礎知識の証明、転職・就職での差別化、上位資格へのステップアップなど、メリットは多岐にわたります。目的やキャリアに合わせて取得を検討すると良いでしょう。

なお、ビジネス実務法務検定などを活かして法務部門への転職を目指す場合、士業・管理部門(法務など)に強みを持つ転職エージェントヒュープロの活用がおすすめ。

ヒュープロは法務や経理、人事といった管理部門に特化した求人を数多く取り扱っており、一般的な転職サイトには掲載されない非公開求人も豊富に抱えています。

また、法務経験が浅い方でも応募可能なポジションや、キャリアアップにつながる法務部門の案件を紹介してもらえるため、資格取得をきっかけに転職を検討している方にとって非常に心強い存在となります。

さらに、業界知識に詳しい専任コンサルタントが履歴書や職務経歴書の書き方、面接対策までサポートしてくれるため、初めての法務転職でも安心して活動を進めることができます。

利用料は無料ですのでまずはヒュープロへの会員登録・ご相談からでもいかがでしょうか!