「マクロ経済」「ミクロ経済」という言葉は耳にするものの、両社の違いについてよくわからない人も多いのではないでしょうか。

この記事では経済とは何か?その中でもマクロ経済とミクロ経済の違いは何か?それらの知識をどのように実務に活かすかなどについて解説します。

現在学校や資格試験で経済学を学んでいる人はもちろん、経済学の知識をビジネスに活かしたい人にとっても有益な情報を掲載していますので是非参考にしてみてください。

マクロ経済は主に国全体や世界経済の動き(GDPや失業率、物価など)など「大きな単位」を指します。その一方、ミクロ経済は主に個人や企業の意思決定や市場での行動など「小さな単位」を扱うという違いがあります。

ではそもそも「経済学」や「経済」とは何でしょうか?経済学とは、経済について学ぶ学問です。

経済とは「経世済民」の略で、世の中を治め、人民を救うことを意味する四字熟語です。本来は政治や統治全般を指す言葉で、中国古典に由来し、幕末期には政治家や学者の間で広まりました。

現代の「経済」という言葉は、元々は、この「経世済民」を略したものであり、当初の意味から転じて今では一般に、社会におけるモノやサービスの生産、流通、消費といった活動全体を指します。

この「経済」は、捉える範囲に応じて大枠としてマクロ経済とミクロ経済に分かれます。

それぞれの用語についてみていきましょう。

マクロ経済とは「政府や企業、家計などを一まとまりとして捉えた中でのモノやサービスの生産、流通、消費といった活動を指す」もの。

macroという英語は、日本語で「大きな、長い」といった意味を示します。すなわちマクロ経済とは、ある程度大きなまとまりを対象とした経済ということです。

マクロ経済を図る主な指標としてはGDP(国内総生産)や失業率、インフレ率や人口推計などがあります。

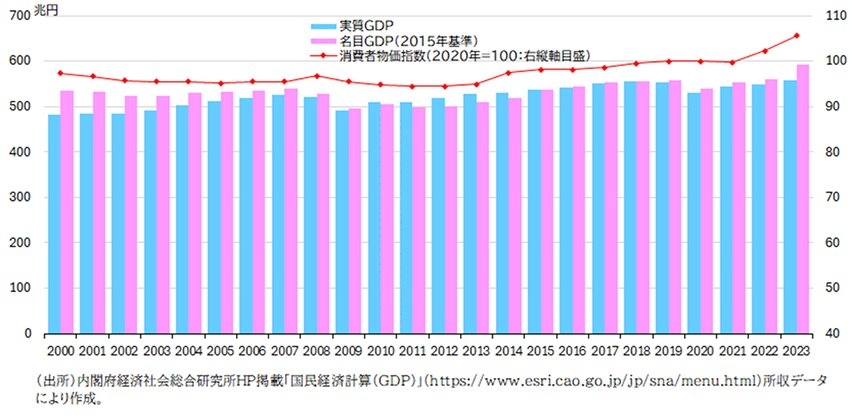

GDP、インフレ率(の指標の一つとしての消費者物価指数)

※名目GDPはそのままの集計値、実質GDPは名目GDPに物価変動の影響を加味した値を示します。

GDPとは、「Gross Domestic Product」の略で、日本語では国内総生産と言います。一定期間内に国内で生産されたすべてのモノ・サービスの付加価値の総額です。

「総額」とあるようにある程度大きなまとまりとして付加価値をとらえるため、一般的にはマクロ経済に関する指標であるとされています。

インフレ率とは、物価の持続的な上昇度合いを示す指標で、特定の期間における商品やサービス全体の価格がどれだけ上昇したかを示すパーセンテージです。

例えばあるジュースが1本100円から150円に値上がりしたとしても、そのほかの商品が値下がりして全体としての平均的なモノの値段が変わらない場合、それを物価上昇とは呼びません。単なる個別商品の値上がりです。

一方、ジュースも米もカップ麺も・・・値上がりするなどして、世の中全体としての平均的なモノの値段が上昇した場合、それは物価上昇と呼びます。

なお、直接的には「インフレ率」それ自体としての指標は存在しません。例えば消費者物価指数や企業物価指数、GDPデフレーターなどといった指標がインフレ率として「扱われる」のが一般的です。

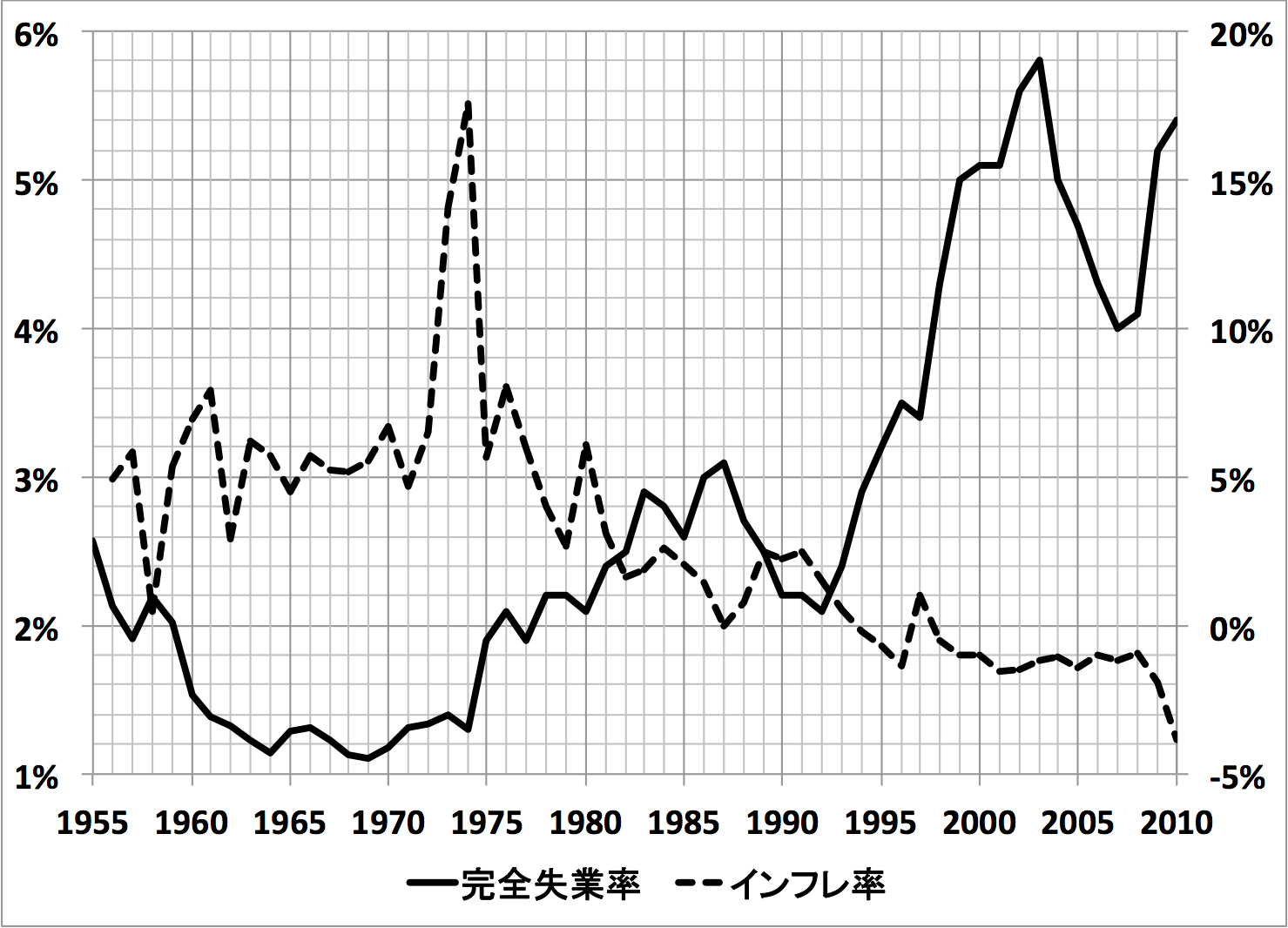

失業率とインフレ率

失業率(正式には完全失業率)とは、働く意思と能力がある「労働力人口」に占める、仕事に就いていない「完全失業者」の割合を示す経済指標です。

例えば〇〇町の佐藤さんが失業状態にあるか否かではなく、世の中全体としての失業状況をとらえるため、一般的にはマクロ経済の指標であるとされています。

なお、今回紹介した指標のうち、日本のGDPは内閣府経済社会総合研究所、失業率は総務省統計局、インフレ率(の指標の一つである消費者物価指数(CPI))は総務省統計局などから確認可能です。

ちなみに、GDPと聞くと国単位の指標と思いがちですが、例えば内閣府の県民経済計算では、都道府県ごとのGDPが公表されています。このようにGDPとは必ずしも国単位ではなく「ある程度のまとまり」で計測するものとなっています。

ミクロ経済とは、個人や企業など、モノやサービスの生産、流通、消費の主体となる単位での活動を指すものです。

microという英語は、日本語で「小さな」といった意味を示します。すなわちミクロ経済とは、個人や企業など、ある程度小さな単位を対象とした経済ということです。

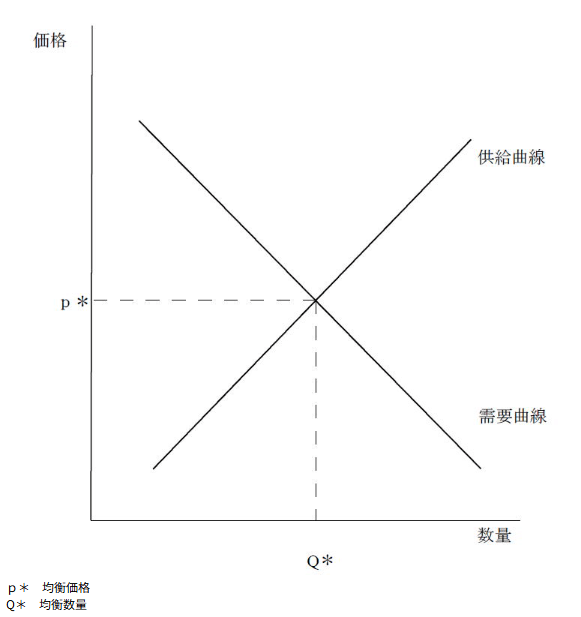

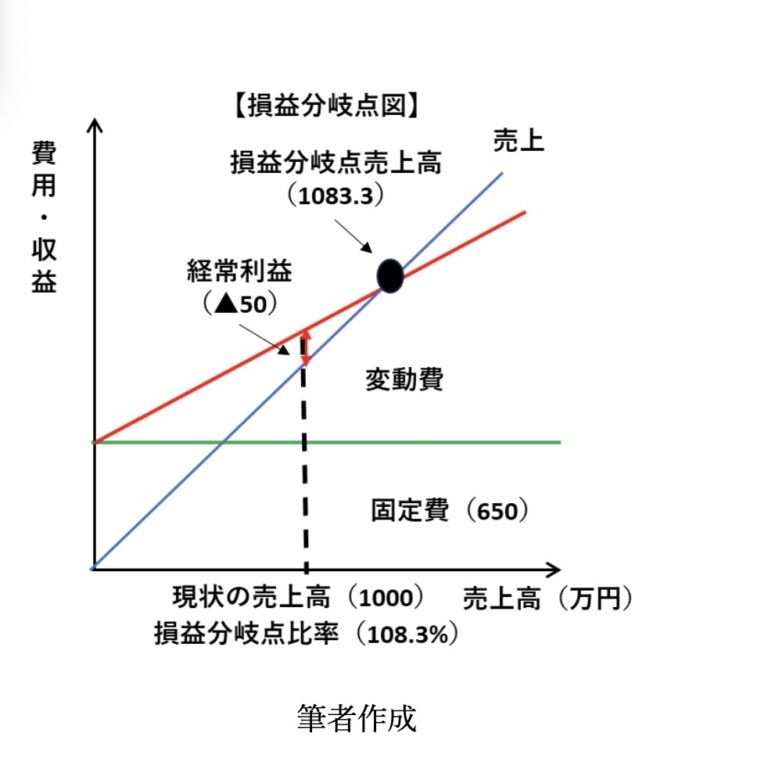

ミクロ経済を図る指標としては、需要曲線や供給曲線、売上高や損益分岐点、賃金水準や労働時間などが挙げられます。

なお、賃金水準と労働時間の関係は典型的なミクロ経済学のテーマですが、これを国や都道府県などの単位で分析する場合それはマクロ経済の範囲であるとも言えます。両社の区分は法的に定められているものではなく、必ずしも明瞭なものではありません。

需要曲線と供給曲線

売上高と損益分岐点の例

経済学の知識を実務に生かす実例を、マクロ経済とミクロ経済に分けて解説していきます。

経済学を学ぶ人の中には、資格試験や大学の勉強のために学んでいる人もいる一方、自分のビジネスや投資などに活かしたい人もいるでしょう。

この章ではビジネスなどに活かしたい人を念頭に、具体的にどのように活かしていくかについてみていきます。

マクロ経済の知識を活かす実例としては

・株式などへの投資

・経営戦略・事業計画の策定

・資金調達の計画の策定

などが挙げられます。インフレ率やGDP、労働人口など、マクロ経済の指標を正しく理解することでこれらの対応に役立てることが可能です。以下でそれぞれ詳しく見ていきます。

マクロ経済の知識を活かす実例として、株価などの予想及び予想に基づいた株式などへの投資が考えられます。

例として個人投資家について考えましょう。

個人投資家のAさんは、日々ニュースや経済統計をチェックし、マクロ経済の動きを分析するのが趣味です。最近、Aさんは日本の景気が回復基調にあること、消費や設備投資が増えていることを確認しました。

さらにAさんは、日本銀行が景気拡大に伴い、近い将来に政策金利を引き上げる可能性があることも予想しました。金利が上がると一般的に株価には下押し圧力がかかるものの、景気がよい業種(例えば自動車や機械、建設関連など)はその中でも業績が伸びやすく、株価も堅調になりやすいことを理解しています。

そこでAさんは、次のような投資戦略を立てました。

景気回復の恩恵を受けやすい自動車メーカーB社の株を買う。

政策金利が上がる前に、低金利環境で企業業績が伸びる可能性を狙う。

株価が短期的に変動しても、景気回復による業績改善で中期的に株価上昇が期待できる銘柄を中心に保有する。

結果、B社の株価はAさんの予想どおり景気回復とともに上昇。Aさんは、マクロ経済の知識を活かして「いつ・どの株を買うか」というタイミングを考慮した投資で利益を得ることができました。

マクロ経済の知識を活かす実例として、経営戦略・事業計画の策定に用いることが考えられます。

例として家電メーカーを考えましょう。

中堅家電メーカーC社は、今後5年間の成長戦略を策定することになりました。経営陣は、国内外の市場動向を把握するため、マクロ経済データの分析から始めます。

・国内市場の見通し

総務省統計局の人口推計や世帯数のデータを見ると、日本では高齢化が進み、人口は減少傾向にあります。また、可処分所得の伸びも鈍化しており、消費の拡大余地は限定的です。この結果、国内市場の売上は横ばいか減少する可能性が高いと予測されました。

・海外市場の分析

一方で、東南アジアや南アジアの人口は増加しており、都市化や中間所得層の拡大も顕著です。さらに、各国政府はインフラ整備や消費拡大策を推進しており、家電需要は今後拡大する可能性があります。

・政策金利・為替の影響

また、日本銀行の低金利政策がしばらく続く見込みであること、為替市場では円安傾向が続く可能性があることも考慮しました。円安は海外売上の円換算利益を押し上げるため、輸出拡大戦略に有利です。

・戦略と事業計画

C社はこれらのマクロ経済情報を基に、次の戦略を立てました。

国内向け製品は高付加価値モデルに絞り、コスト効率を改善。

成長が見込まれる東南アジア市場向けに、現地消費者の嗜好に合わせた製品ラインを新規開発。

輸出拡大に伴い、為替リスクを管理する財務戦略を策定。

こうしてC社は、人口動態・消費動向・政策金利・為替といったマクロ経済の情報を経営判断に取り入れ、国内外の市場に最適化した事業計画を作成しました。

マクロ経済の知識を活かす実例として、資金調達の計画の策定に用いることが考えられます。

例として自動車メーカーを考えましょう。

自動車メーカーD社はさらなる売り上げ増加のため、新たに工場や生産設備の導入を検討しています。とはいえ工場やそれに対応する生産設備を用意するには一般的に多額のお金が必要となります。そこで、D社は銀行からの借り入れをしようと考えました。

そこで様々な経済分析を行ったところ、自動車メーカーD社は今後日本の景気は全体的によくなっていくと結論付けました。

仮に日本の景気が今後よくなってくる場合、日本銀行は景気拡大に対応するため、近い将来に政策金利を引き上げる可能性が高いとB社は判断しました。もし金利が上昇すれば、銀行からの借入や社債発行のコストは増加し、将来的な資金調達が不利になるリスクがあります。

そこでD社は、新工場建設や生産設備導入のための大型投資に備えて、政策金利が上昇する前の低金利環境で銀行と長期借入をする契約をしました。

これにより、今後長期にわたる資金需要を低い金利で安定的に確保し、競合他社より有利な条件で成長戦略を推進できる体制を整えたのです。

ミクロ経済の知識を活かす実例としては

・価格戦略・マーケティング

・製品開発・サービス設計

・コスト管理・効率化

などが挙げられます。以下でそれぞれ詳しく見ていきます。

ミクロ経済の知識を活かす実例として、価格戦略・マーケティングに用いることが考えられます。

菓子メーカーを例に考えていきましょう。

菓子メーカーの企業Eは新商品のチョコレート菓子「カカオドリーム」を発売しましたが、当初の売上は期待を下回っていました。そこでマーケティングチームは、ミクロ経済学で学んだ価格弾力性*の概念を用いて消費者の反応を分析しました。

*簡単に言うと、「値下げによってどれだけその商品の売上点数が増えるか」といった考え方です。

高価格では売れにくいことが分かると、思い切って価格を10%下げてみました。結果、消費者は価格に敏感に反応し、売上は25%増加しました。

適切な価格設定によって利益率を維持しながら販売数を最大化することに成功しました。

ミクロ経済の知識を活かす実例として、製品開発・サービス設計に用いることが考えられます。

ウェアラブルデバイス領域に新規参入する企業を例として見ていきましょう。

企業Fは、ウェアラブルデバイス市場への新規参入を計画していました。しかし、すでに多くの競合企業が先行しており、単に模倣するだけでは勝てない状況でした。そこで企業Fの開発チームは徹底的に競合分析を行いました。競合製品の機能、価格、デザイン、ユーザー評価などを細かく調査し、市場でどの要素が消費者に最も支持されているかを明らかにしました。

分析の結果、競合製品の多くはデザイン性や基本機能に優れている一方で、データ連携やカスタマイズ性に弱みがあることが分かりました。そこで企業Fは、このギャップを埋める戦略を立てました。新しいデバイス「ライフモニターF」は、ユーザーが自分の健康データを自由にカスタマイズしてアプリで管理できる機能を搭載し、さらにシンプルでスタイリッシュなデザインを維持しました。

製品発表後、消費者はこの柔軟性と利便性に強く魅力を感じ、初月の販売台数は予想を大きく上回りました。

企業Fは、単なる市場追随ではなく、競合分析に基づいて消費者が求める価値を的確に製品に反映させることで、新規市場でも確実に支持を得ることができたのです。

ミクロ経済の知識を活かす実例として、コスト管理・効率化に用いることが考えられます。

健康サポートデバイスの発売を計画する企業を例に見ていきましょう。

企業Gは、新しい「家庭用健康サポートデバイス」の発売を計画していました。このデバイスは、体温や血圧、歩数などの健康データを簡単に記録・管理でき、家族全員が日常的に使えるだけでなく、高齢者にも操作がわかりやすい設計になっていました。

しかし、初期投資や製造コストが高く、売上が目標に達しなければ赤字になるリスクがありました。そこで経営チームは、ミクロ経済学で学んだ損益分岐点分析を活用することにしました。

分析の結果、固定費と変動費を考慮すると、月に3,000台を販売しなければ利益が出ないことが分かりました。さらに、価格を高く設定しすぎると購入者が減り、低く設定しすぎると利益が確保できないことも明らかになりました。

企業Gはこのデータをもとに、適正価格と販売数量の両方を考慮した戦略を立てました。

戦略の一環として、企業Gは製造プロセスの効率化にも取り組みました。部品調達の見直しや組立ラインの改善を行い、変動費を下げることに成功しました。

さらに、販売面では家族全員が使いやすい点を訴求し、高齢者には簡単な操作説明を提供することで、幅広い層に安心して購入してもらえる環境を整えました。その結果、発売初月で販売台数は損益分岐点を上回り、計画通りに黒字化することができました。

企業Gは、損益分岐点分析を単なる数字管理にとどめず、製品開発・製造・販売戦略に直結させることで、リスクを最小化しながら幅広い世代に役立つ製品を市場に投入することができたのです。

企業Gは、損益分岐点分析を単なる数値管理にとどめず、製品開発や販売戦略、製造効率の改善に直結させることで、リスクを最小化しながら事業を成功に導くことができたのです。

経済学は資格試験などでも出題されることの多い分野です。

例えば公認会計士試験では論文式試験の選択科目に経済学が、中小企業診断士試験1次試験には経済学・経済政策という科目があります。

このように、経済学を学ぶのは世の中の流れを理解するのはもちろんのこと、キャリアアップにつながる資格取得にも役立つと考えられます。

資格を取得すると、その有資格者のみを募集している求人にもエントリーすることが可能になります。

資格取得はキャリアの選択の幅が広がるといえるでしょう。

なお、そうした転職活動を一人で進めると情報不足などによりミスマッチが起きてしまうリスクがあります。

そのため、エージェントを活用して専門家に相談しながら進めるのが安心です。

なお、公認会計士など士業・管理部門に強いヒュープロは、あなたの資格やスキルを評価して、適切な求人の紹介へと動きます!まずは無料登録して話を聞いてみるだけでもいかがでしょうか?

この記事では主に経済学とは何か、経済の中でもマクロ経済とミクロ経済の違いは何か、経済学を実務に活かす実例はどういったものがあるかなどについてみてきました。

今回の内容を参考に、皆さんの大学や資格試験の勉強、ビジネスの知見の獲得に役立てたなら幸いです。