税理士事務所の仕事の特徴として、繁忙期と閑散期の業務量の差が大きく、また同時にその周期や内容が1年の中である程度決まっているという点があります。税理士試験の勉強をしながら働く人は、事前に勉強の予定を立てる必要があり、自分が働く事務所の年間スケジュールの把握というのは必須になってきます。そこで今回は、税理士事務所の年間スケジュールを理解するため、繁忙期と閑散期について、その忙しさの度合いと各期間の具体的な業務などを中心に解説していきます。

税理士・税務スタッフの転職・求人情報を探す|最速転職HUPRO

税理士は、会計やコンサルティングなどさまざまな業務を行いますが、税理士資格を持った人のみが行える業務(独占業務)があります。具体的には、税務書類の作成、税務代理、税務相談がこれに当たります。このような税理士の独占業務が多く発生する決算時期は、税理士にとって一年間のうちでかなり忙しく、税理士事務所の繁忙期となります。

こうした繁忙期は、顧客の状況にある程度左右はされますが、少なくとも年末調整や確定申告が行われる12月~3月と、決算の企業の税務申告期限にあたる5月までの半年程度が、一般的に税理士事務所の繁忙期とされています。6月から9月までの期間は比較的ゆとりのある期間、いわゆる閑散期です。

《関連記事》

12月から1月の期間には、年末調整業務があります。多くの税理士事務所は、この年末調整業務を皮切りに繁忙期に入ります。年末調整業務では、顧問契約を結んでいる企業から依頼を受けて年末調整申告書のチェックや、年税額の計算、源泉徴収票の作成を代行します。また、顧問先の従業員の年末調整が完了した後には、その結果を法定調書合計表にし、1月末までに税務署に報告する必要があります。

年末調整は一年間の所得税の調整であることから、年末にしか作業を行うことができないため、必然的に業務が集中することになります。したがって、12月~1月にかけてはどの税理士事務所も非常に忙しい時期となります。

1月後半から3月の期間には、確定申告業務があります。確定申告は、個人事業主として活動している経営者の所得税の計算を行うものですが、申告期間が2月16日から3月15日と決まっています。したがって、その付近は依頼が集中することになるため、必然的に業務量が増加することになります。

もっとも、確定申告は個人事業主として活動されている方が対象ですので、税理士事務所によっては、個人事業主の顧問先が多くないといった場合には、確定申告の期間が近くなってもそれほど忙しくならないといった事態も考えられます。

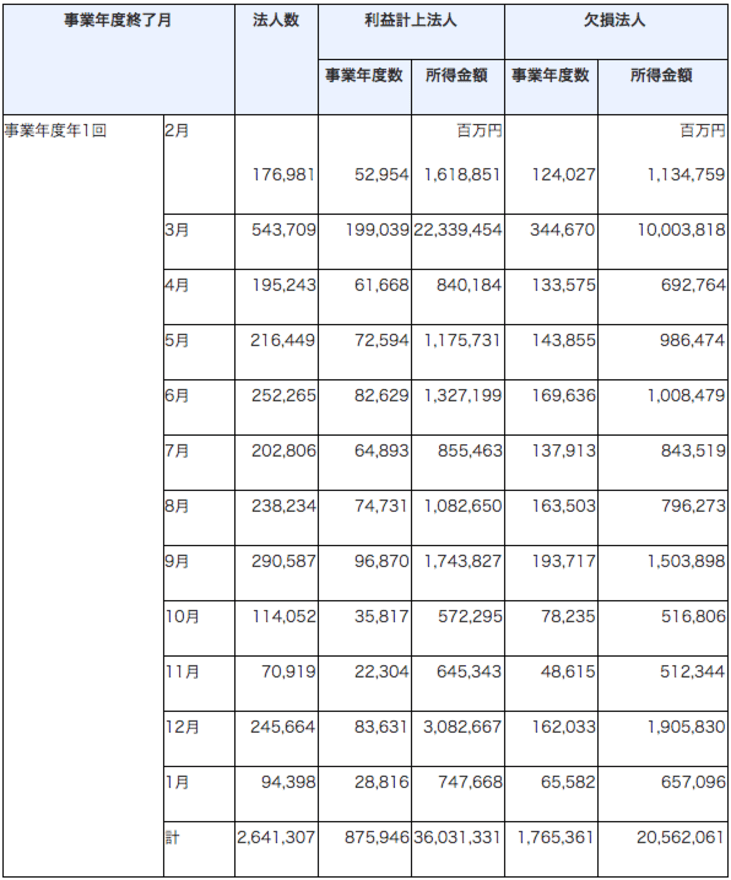

3月から5月の期間にかけては、3月決算法人の決算業務・税務申告業務があります。法人の決算申告は、法人の法人税や消費税などの確定申告を作成する業務で、「決算月の末日から2か月以内」に行う必要があります。この決算月は企業が自由に決めることができるため、企業によってばらつきがあると思われるかもしれませんが、日本の企業の多くが3月を決算月としているため、5月が申告期限となる企業が多数となります。そのため、3月から5月にかけて法人の決算業務が集中することになり、5月末を乗り切るまでは忙しい時期となります。

なお、3月を決算とする企業の次に9月を決算月とする企業が多いため、そのような企業が顧客に多い場合には、申告期限である11月末に向けて忙しくなります。このように法人の決算業務に関わる繁忙期は、顧客によって異なるため、税理士事務所ごとに異なる可能性もあるため注意が必要です。

5月の法人決算を乗り切った後の6月から9月までの期間は比較的ゆとりのある期間、いわゆる閑散期となります。閑散期には、ここまで見てきたような繁忙期のように残業や休日出勤があるという状況は減ってきます。

税理士事務所に勤務しながら税理士試験の合格を目指す人にとって繁忙期にまとまった勉強時間を確保することは難しいでしょうが、閑散期には集中的に勉強することが可能です。特に税理士試験のある8月は閑散期に含まれるため、直前期に集中的に勉強することができます。

また、税理士事務所への転職を検討する場合、最初から業務の集中する繁忙期に入社するのではなく、閑散期に入社することで業務に慣れた上で繁忙期に臨むことができます。そのため、税理士事務所へ転職をする時期として閑散期を選ぶことはメリットがあるといえます。

その他にも、税理士として独立を考える人にとっても、閑散期はじっくりとその準備に取り組むことができる時期として活用することができます。

法人専門税理士が一番忙しい時期は、決算期前後です。法人の申告書は、大量の書類から申告書を作成しないといけないので、事前準備にも時間が必要となります。

法人の決算期は、各企業によって決めることができます。なので、税理士が受け持つ企業の決算期はバラバラになりますが、最も法人の決算期が多い月は3月決算です。

法人の申告書は決算期から2か月以内なので、決算日が3月31日の場合、5月末が申告期限となります。(株主総会など一定の条件を満たせば、1か月延長も可能)

そのため、法人を担当する税理士は、3月から5月(又は6月)が最も忙しい時期といえます。

税理士の仕事で申告書作成と同様に関係するのが、税務調査への対応です。法人税の税務調査は1年中行っているので、いつ調査の連絡があるかわかりません。また、税務調査があった場合、税理士も立ち合いが必要となりますので、調査対応で時間が拘束されます。

税務署も調査対象となる企業の決算期前後に調査をすることはありませんが、税理士が他で担当する企業の決算期と重なる可能性はあります。そのため、税理士にとっては税務調査の対応も考慮して仕事を行わなければなりません。

個人の所得税の申告書は、企業に比べれば規模は小さいですが、その分対応する申告件数は多いです。

平成28年分の所得税の申告書の提出件数は2,169万件でしたが、その内税理士関与割合は20.2%と、430万件以上の申告書を税理士が作成した計算になります。

所得税の申告期限は2月16日から3月15日と決まっています。(個人の消費税は3月31日が期限)そのため、所得税を担当する税理士は、年明け1月から3月までが最も忙しい時期となります。

所得税の申告書は、企業と比べて書類が揃っていないことも多いため、依頼主に書類の確認を求める作業も必要です。また、申告期限間近になって依頼する人も多くいるので、3月頭から3月15日までの期間は特に忙しい時期と言えます。

所得税の税務調査は、確定申告期間以外の時期に行われています。企業への調査は、企業も調査慣れしている部分もありますが、個人事業者などは初めて調査を受ける人も多く、税務署と依頼主の双方の対応に苦慮するケースもあります。税務署の調査に非協力的な依頼主の場合には、調査が長期化することもありますので、事前に調査についての説明をすることも大切です。

税理士業務で多いのは、法人税と所得税の申告書作成です。法人税と所得税を掛け持ちしている税理士は多いですが、相続税の申告については完全に専門で行っている税理士事務所もあります。

相続税は、人が亡くなった際に発生する税金です。そのため、突発的に発生し、1度に複数の依頼が来ることも珍しくはありません。相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内と申告までも猶予期間が最も長いですが、準備が必要な税金でもあります。

<相続発生してからの流れ>

相続財産の把握→遺産分割協議→申告書作成

相続財産が多ければ把握に時間がかかりますし、遺産分割協議が申告期限までにまとまらないこともあります。また、相続税の申告書は亡くなった人の所轄税務署に申告する必要がありますが、相続人が遠方に住んでいることも少なくありません。そのため、連絡や書類の取り寄せに時間を要しますので、スケジュール調整にも注意が必要です。

相続税の税務調査は、1年の下半期に行われることが多いです。相続税調査の特徴は、調査による拘束期間が長い点が挙げられます。相続税は、亡くなった人の生涯で蓄積した財産の申告なので、税務署は財産の申告漏れが無いか、くまなくチェックします。もし、修正申告書を提出することになった場合には、相続全員の署名が必要になりますので、全員分の署名を集めるのも苦労します。

一般的な税理士の繁忙期は上記の通りですが、税理士事務所の規模によって忙しさに差があります。

5名以下の零細事務所であれば経理スタッフを雇う余裕がなく、チェック業務や入力業務に時間を取られることが多いです。繁忙期には作業量が多くなり、残業時間が増えるかもしれません。

15名から40名以下の中堅事務所は、税金のアドバイスから書類の作成まで幅広い業務を引き受けることが多く、高度な知識が求められることも多いです。

特定の業種・税目に特化した専門特化事務所に場合は、通常の税務だけでなく、コンサルティングまで行うケースが多いです。クライアントとのコミュニケーションが重要になります。

大手税理士事務所はクライアントの規模が大きいため、分業制で作業を行うことが多いです。分業制である分、国際税務などの高度な知識が要求されるため、常に勉強することを求められます。

このように、税理士事務所の規模によって、忙しさの程度や時期に差があることが分かります。

以上のように、税理士事務所は例年12月~5月にかけて繁忙期となり、6月~9月までが閑散期となるというパターンで動いています。前述した繁忙期の業務以外には、顧問先企業を訪問して、その企業の会計帳簿をチェックする巡回監査業務などがあります。

このようなルーティン業務を経て、繁忙期への突入と閑散期を繰り返すことになります。